【NST薬剤師解説】エレンタールとは?特徴、注意点・使い方まとめ

初めてエレンタールを知った方は、「栄養剤」という言葉とともに、「成分栄養剤」という分類まで調べて辿り着いた方が多いと思います。

しかし、それだけでは実際にどんな特徴があり、どのような場面で使われるのか、ピンとこないのではないでしょうか。

そこで今回は、エレンタールについて、特徴から使い方までまるっと解説していきます。

まずはエレンタールの特徴をざっくり理解しよう

腸管負担が少なく、消化吸収機能低下時も使える

エレンタールは「成分栄養剤」と呼ばれる経腸栄養剤の一つです。

特徴を一言でまとめると、

腸管への負担が少なく、消化吸収機能が低下していても使える栄養剤

です。

では、なぜそのような性質があるのでしょうか?

次に、エレンタールの「成分」から見ていきましょう。

「成分」の特徴

エレンタールは、栄養をできるだけ消化なしで吸収できる成分で構成されています。

中でも大きなポイントは次の3つです。

- 窒素源がアミノ酸

- 脂質がほとんど含まれない

- 食物繊維を含まない

窒素源がアミノ酸

窒素源とはなんぞや?ということですが、

要は、三大栄養素の「タンパク質をどんな形で摂取できるか」です。

窒素源=タンパク質源として、

・そのまま「タンパク質」

・部分的に分解したもう少し細かい「ペプチド」

・1個ずつの「アミノ酸」

このような形で栄養剤には入っていますが、

エレンタールではそれが「アミノ酸」というわけです。

窒素源がアミノ酸であると、以下の2つの特徴があります。

➊消化不要

エレンタールは窒素源がアミノ酸なので、タンパク質の消化が不要です。

一方、ペプチドやタンパク質は

アミノ酸が連なった形なので、それを分解する、つまり消化が必要です。

➋抗原性がない

アミノ酸は小さくて抗体に認識されません。つまり、免疫反応を起こさず、抗原性がありません。

一方、タンパク質は大きくて複雑な構成で、抗体が反応する部分があります。

医薬品に限りますが、他の栄養剤では、

「カゼイン」というタンパク質が入っているため牛乳アレルギーの人に禁忌ですが、

成分栄養剤のエレンタールでは牛乳アレルギーの人にも使用できます。

脂質「ほどんど無」

エレンタールは1包80g(300kcal)、脂質が0.51g入った栄養剤です。

脂質は9kcal/gのため、

0.51gx9kcal/g=4.5kcal

1包300kcal中に、4.5kcalの脂質のため、4.5kcal/300kcal=1.5%となります。

つまり、1.5%しか脂質が含まれていません。

通常、脂質のエネルギーは総エネルギーの20~30%が推奨なので大分少ないことが分かります。

脂質が多いと消化吸収に膵酵素(リパーゼ)や胆汁が必要となり、腸の蠕動(運動)をも活発にします。後述しますが、急性膵炎に使用される理由の一つでもあります。

そのためエレンタールでは、腸管を安静に保ちつつ栄養吸収を最大化できる極少量のみ含有しています。

ただし注意点として、長期投与では

必須脂肪酸欠乏症や脂溶性ビタミン欠乏に注意が必要です。

必要に応じて、脂肪乳剤の併用することが推奨されています。

食物繊維「無」

食物繊維とは、「小腸までの消化管で消化・吸収されない炭水化物」のことです。

エレンタールの炭水化物には、デキストリンという糖質のみで、

炭水化物が入っていません。

そのため、残渣が少ないです。

元々エレンタールは

米国航空宇宙局(NASA)の援助でできた「少量で完全な栄養必要量を満たし、低残渣性(糞便が少ない)宇宙食」から応用されて作られた栄養剤です。

(参考:エレンタールインタビューフォーム)

こういった開発経緯をみても、「低残渣」が特徴の一つであることが分かりますね。

その他の成分の解説(余裕がある人のみ)

糖質:デキストリン

エレンタールの糖質はデキストリンです。

デキストリンとは、ブドウ糖が数個〜数十個つながった構造をもつ糖質です。

「じゃあ、消化がいらないブドウ糖の方がいいんじゃない?」と思うかもしれません。

でも、ブドウ糖だと次のようなデメリットがあります。

- 浸透圧が高くなり、下痢のリスクになる(後述しますが、ブドウ糖使ってなくても浸透圧が高いです)

- 吸収が速すぎて、血糖値が急上昇してしまう

デキストリンは、多糖ではありますが、でんぷんを分解して得られる「比較的消化しやすい糖」です。

そのため、エレンタールでは低浸透圧・穏やかな血糖上昇・良好な吸収性というバランスのとれた糖質のデキストリンが使われています。

(ちなみに、他の消化態栄養剤や半消化態栄養剤でもデキストリンが使用されています。)

水分量

溶解方法によって異なります。

(溶解方法については、後述しています【使い方】溶解・服用方法)

溶解する水分量=エレンタールの水分量になります。総量ではありません。

例)1包250mLで溶解し、300mLにした。

→水分量250mL、総量300mL

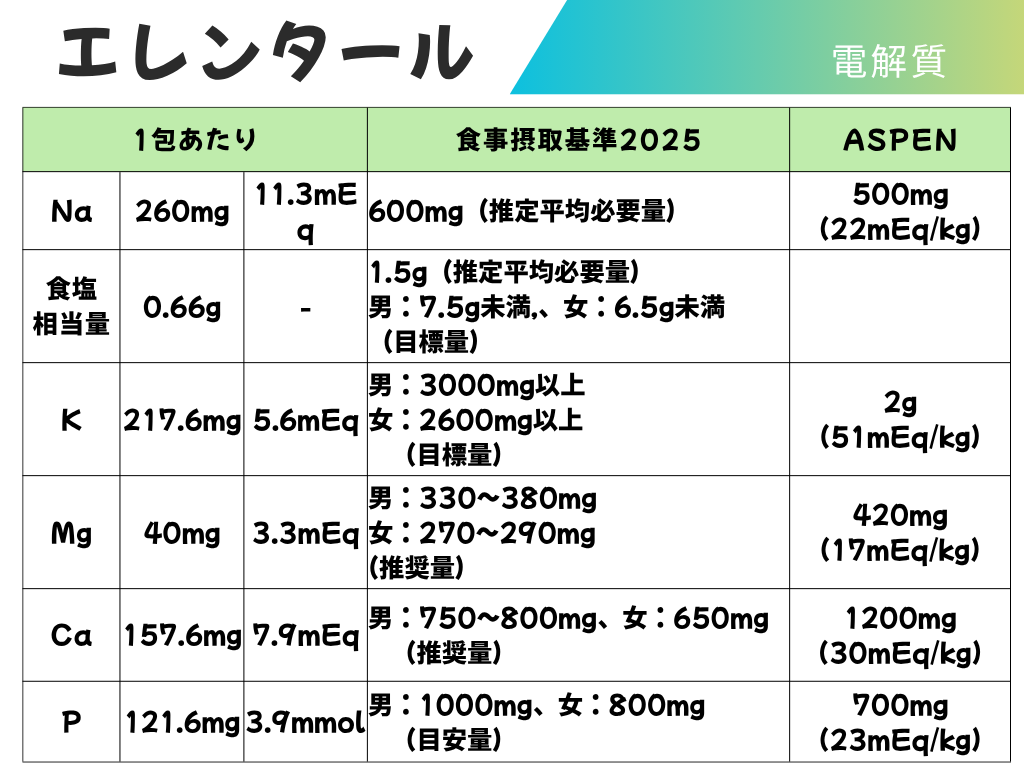

電解質

エレンタールの電解質は以下の通りです。

バランス良く含有はされていますが、1日3包摂取しても食事摂取基準もASPENガイドラインも満たしません。

別の記事でもご紹介しましたが、経腸栄養剤はNa含有量が少なく、エレンタールも例外ではありません。各種電解質の採血データから、適宜補正しましょう。

※ASPEN:ASPENガイドライン(2002年)経腸栄養

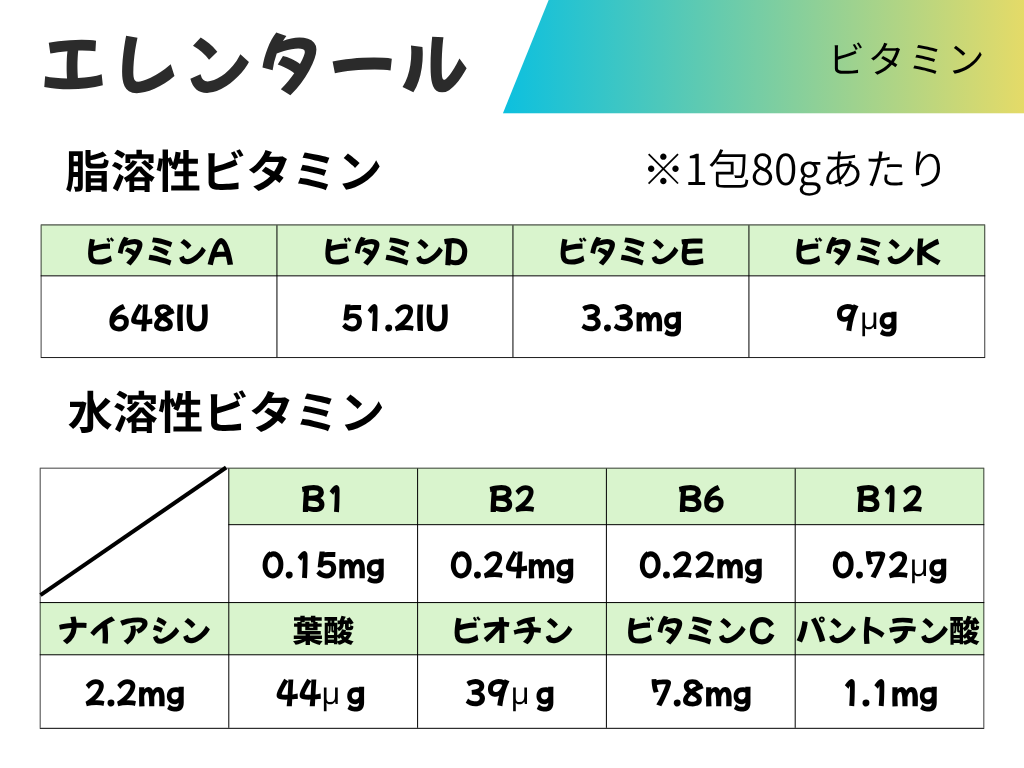

ビタミン

以下が1包80gあたりの含有量です。

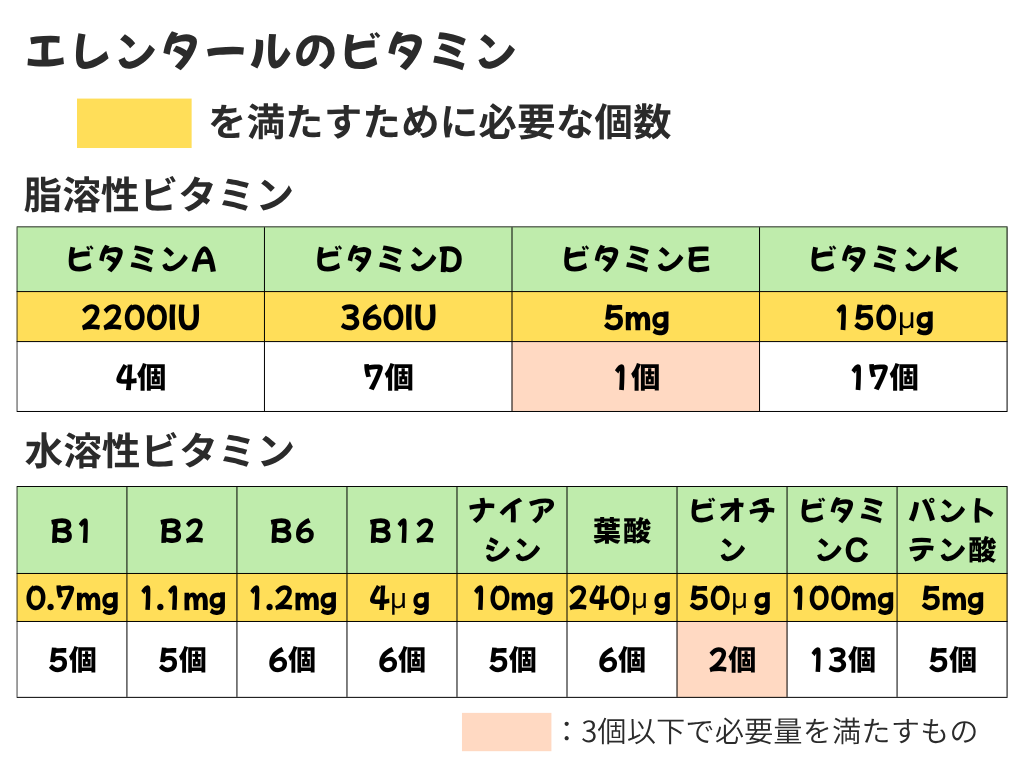

全てのビタミンが入ってはいますが、十分量が入っているか、ということをみていきましょう。

エレンタールの処方設計熱量が1800~2400kcal(6包~8包分)のため、

1日3包(900kcal)といった少量では長期使用時にはビタミンが不足するおそれがあります。

以下の表は、1日に必要な摂取量(食事摂取基準2025)を目安として、必要な個数をまとめています。

3個未満では、ほとんど満たされないことがわかります。

(参考)

【NST薬剤師解説】医薬品経腸栄養剤比較!ビタミンの違い・必要量がわかる

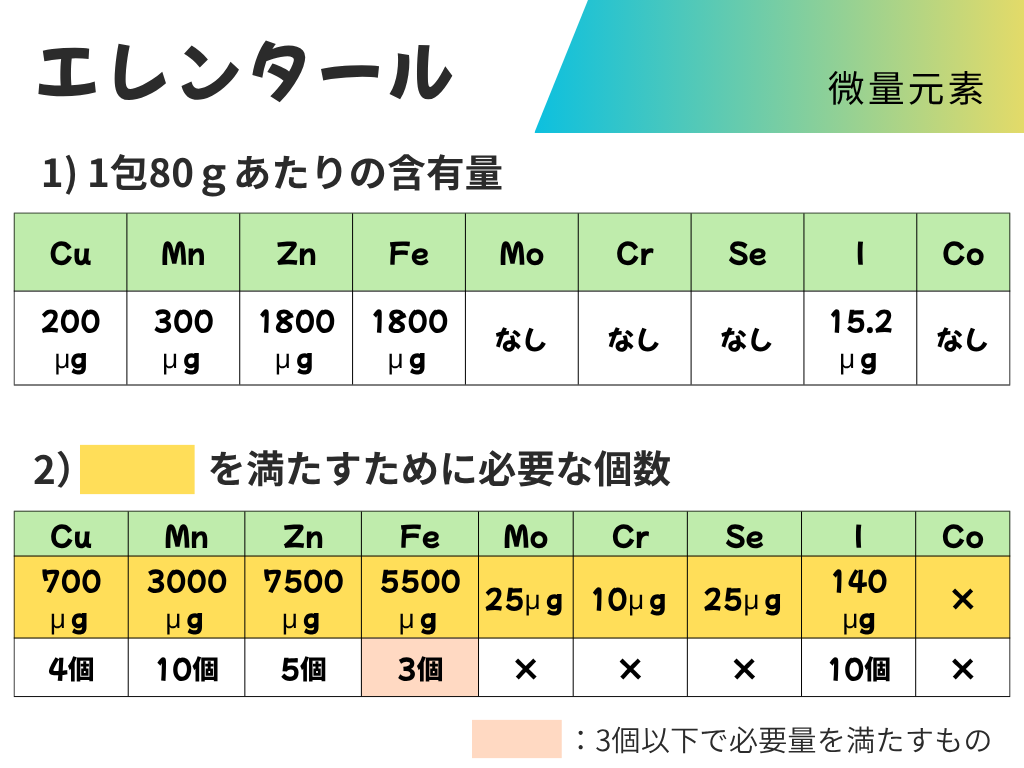

微量元素

エレンタールのみで栄養を摂取しているのなら、

入っていない微量元素があり、長期では微量元素の欠乏のリスクがあります。

以下の表は、1日に必要な摂取量(食事摂取基準2025)を目安として、必要な個数をまとめています。1日3個未満では、ほとんど満たされないことがわかります。

(参考)

【NST薬剤師解説】医薬品経腸栄養剤比較!微量元素の違い・必要量がわかる

こんなときに使われる!

エレンタールの前述したように

- 窒素源がアミノ酸(→消化不要・抗原性なし)

- 脂質がほとんど含まれない(→吸収障害や膵疾患にも使用可能)

- 食物繊維を含まない(→低残渣で排便コントロールがしやすい)

といった特徴があり、

できるだけ消化を経ずに吸収できる、腸管に負担をかけない構成になっています。

消化機能低下状態

エレンタールは消化をほとんど必要としないため、

腸を休ませつつ、栄養を補給できるという経腸栄養を始めるときにぴったりです。

▸短腸症候群の例

術後数か月〜1年ほどで腸が代償期に入り、吸収能が改善してきます。

そのタイミングで腸管を慣らす目的でエレンタールを開始し、

その後は半消化態栄養剤へとステップアップすることがあります。

▸消化管瘻の例

標準食よりも成分栄養剤の方が消化管瘻からの排液量が少ないという報告もある。

易吸収性のため、排液量は少なくできる可能性は考えられますが、その後の排液量と経腸栄養剤の種類における報告はありません。

クローン病

クローン病における、栄養療法は栄養状態の改善だけでなく、寛解導入・寛解維持効果(=消化管のびらん、潰瘍を改善させる)もあります。

消化管での吸収障害があるため、成分栄養or消化態栄養が第一選択として推奨されており、成分栄養剤のエレンタールが使用されることがあります。

寛解期の栄養療法で有用性のエビデンスがあるのは、成分栄養のみです。

(全てのエネルギーを成分栄養でとれっと言っているわけではなく、half-EDといって半分程度の成分栄養でよいです)

また、クローン病の治療として使用される抗TNF-α抗体で問題の二次無効は、

抗原性のない成分栄養ではありません。

ただし、味・匂いの問題で継続が難しいケースもあり、半消化態栄養剤で代用されることもあります。

※潰瘍性大腸炎

クローン病と混在してしまいがちな、潰瘍性大腸炎。

潰瘍性大腸炎では小腸障害が少なく、

栄養療法の寛解導入・維持効果は認められていません。

軽症〜中等症で経口摂取が可能な場合に限り使用されますが、

下痢の助長には注意が必要です。

急性膵炎

急性膵炎では膵酵素の活性化により自己消化を起こします。

脂質は膵外分泌を刺激するため、できるだけ避けたい栄養素です。

軽症例では経口摂取できることが多いですが、重症例ではそうもいきません。

膵臓だけでなく、他の臓器、循環動態にも影響を及ぼし、

バクテリアルトランスロケーションによる合併症を引き起こす可能性があります。

そこで、腸管合併症などなければ早期経腸栄養(48時間以内の開始)として

腸管免疫維持のために、低脂質の腸管負担が少ないエレンタールが使用されることがあります。

重度のタンパクアレルギー

エレンタールにはタンパク質が入っていません。

窒素源(タンパク質源)として入っているのは前述した通りアミノ酸のため、抗原性がありません。

注意点

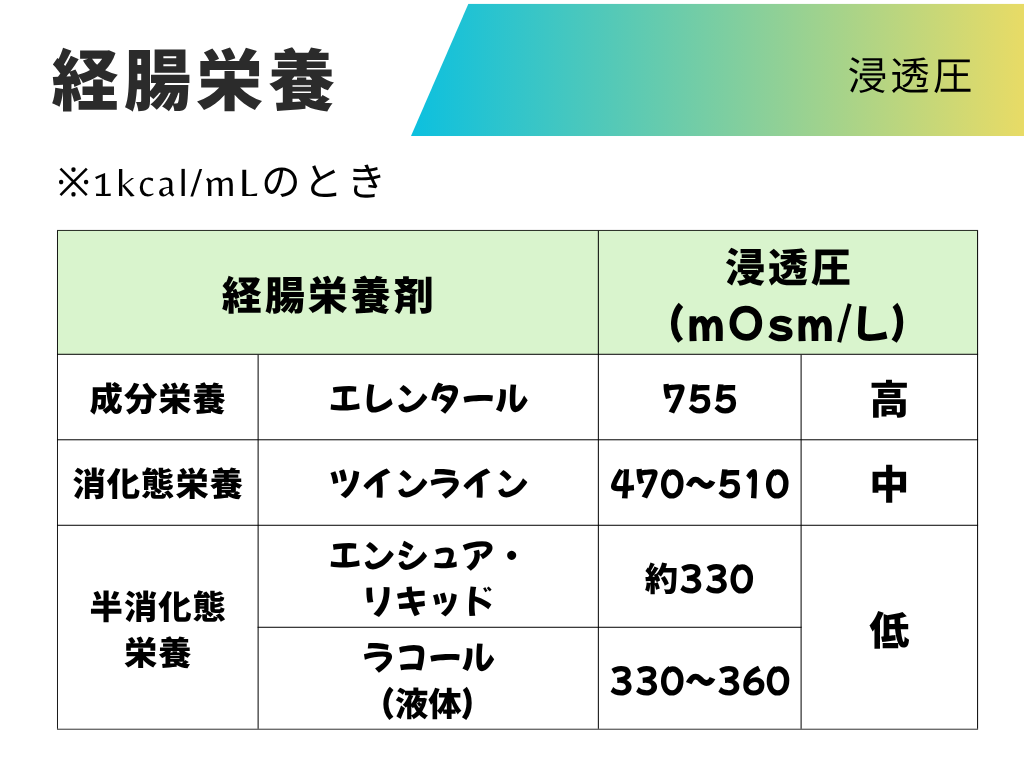

浸透圧が高いため、下痢注意

浸透圧が高いと、腸管内に水分が引き込まれ下痢の原因となることがあります。

特に1kcal/mLで調整した場合は浸透圧が高く、腸管耐容能が低い患者では注意が必要です。

そのため、

- 0.5kcal/mL程度に希釈

- 低速度

といった方法で開始することが推奨されます。

経口摂取の場合も、消化器症状があれば1日かけてゆっくり摂取するのも一つの手法です。

ただ、保管方法(後述【保管方法・期限】)によっては細菌増殖による下痢も生じる可能性があるので、保管方法は守る必要があります。

※ちなみに、他の1kcal/mLの代表的な経腸栄養剤と比較してみると以下の表の通りです。

成分栄養剤>消化態栄養剤>半消化態栄養 の順で浸透圧が高いです。

(参考)

経腸栄養剤の浸透圧の違い、選び方 NST薬剤師が教える覚えておくべきポイント

味・においが独特

エレンタールは、窒素源がアミノ酸のため、独特の風味があります。

そのため、そのままでは飲みにくいという方に向けて、専用フレーバーがあります。

経管投与でも使ってもOKです。投与後ににおいあがってきて苦手という方もいらっしゃいます。

他には、ゼリーミックスを使えば、ゼリー状にして摂取することができます。

フレーバー、ゼリーミックスともにメーカーが提供しています。

※フレーバーの種類

グレープフルーツ、ヨーグルト、パイナップル、コーヒー、マンゴー、コンソメ、フルーツトマト、オレンジ、青リンゴ、さっぱり梅

必須脂肪酸の欠乏

エレンタールは脂質が少ないので、必須脂肪酸が不足する可能性があります。

長期に使用するときには、静脈栄養で脂肪乳剤を投与しましょう。

必須脂肪酸は成人で約4週間で徴候がみえてくると言われています。

連日の使用が難しい場合は、必須脂肪酸の欠乏予防に週1~2回脂肪乳剤を使用しましょう。

脂溶性ビタミンの欠乏

エレンタールは脂質がほとんど含まれていません。

そのため、脂溶性ビタミン(A・D・E・K)は吸収が不十分になる可能性があります。

症状をみて、欠乏症が生じていないかフォローが必要です。

溶解方法

エレンタールは1包80gの粉末タイプです。

他の粉薬と違って、溶かして飲む、もしくは経管投与します。

溶かすときに使う溶解ボトルは、メーカーから提供されます。

※2023年までは(プラスチック)ボトルタイプといって、1包分ずつが入った製剤がありましたが、SDGsの観点から販売中止になりました。現在は洗って再利用できる溶解ボトルを使用します。持ち運びがかさばらない、重くないといった、患者さんにとっても薬を持ち帰りやすくなっています◎

通常の溶解方法

溶解ボトルに常水又は微温湯を約250mL入れ、エレンタール1包入れて混ぜます。

このとき、溶解後の液量は約300mL( 1 kcal/mL)になります。

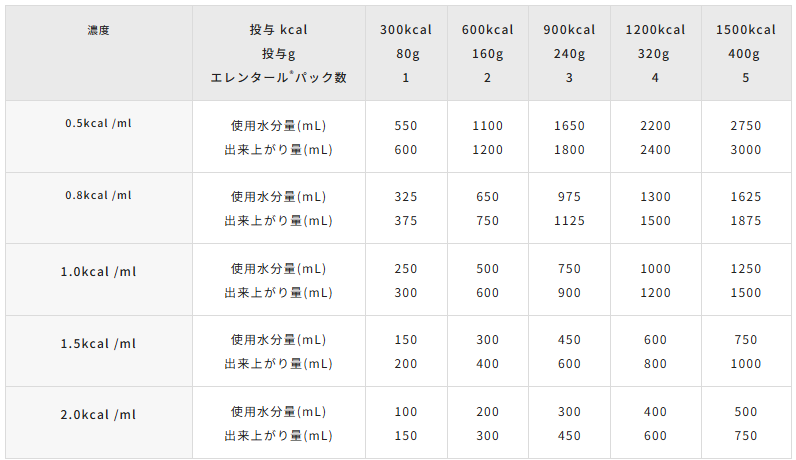

1kcal/mL以外で溶解するとき

1kcal/mLよりも濃度をうすくor濃く調製するときには、以下の製薬会社(Eisai)のエレンタール調製早見表を参考に、通常の方法における250mLを溶解量(=使用水分量)を変更してください。

引用:Eisai エレンタール®調製早見表

ゼリーミックスを使用するとき

ゼリーミックスには2種類あります。

普通のゼリーミックスか、「水で作れる」ゼリーミックスがあります。

どちらも溶解量(=使用する水分量)が少なく、濃度が1.5kcal/mLになるため、

消化器症状には注意しましょう。

ゼリーミックス

熱湯が必要です。熱湯が難しい、危ないようでしたら次に書く水で作れるゼリーミックスがおすすめです。

- 溶解ボトルに熱湯100mL入れる

- ゼリーミックスいれて撹拌する

※ボトルをまわすように。上下左右にふらない。※熱湯なので危ないから。 - 水50mL入れて温度を下げる

- ゼリー液完成

- エレンタールとフレーバー入れて振る

- 溶かしたら容器にうつして冷蔵庫で30分程度冷やす

水で作れるゼリーミックス

名前の通り、水でOKです。

- 溶解ボトルに水150mL入れる

- 水で作れるゼリーミックスを入れてよく混ぜる

- エレンタール、好みのフレーバーを入れる

- 15秒程度(50回くらい)振る ※それ以上振ると固まりにくくなる

- 固まるのが早いので、すぐに容器に入れて30分ほど冷蔵庫で冷やして完成★

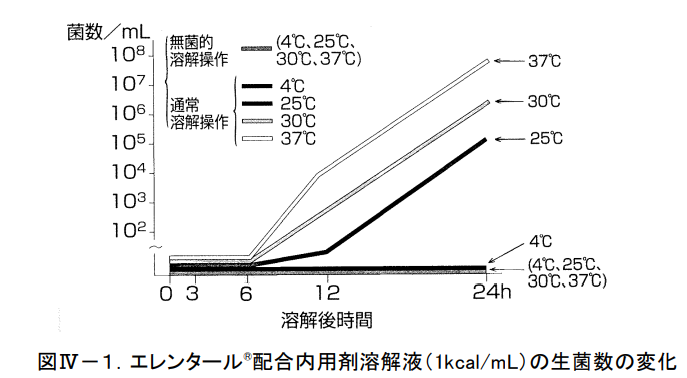

保管方法・期限

パッケージ(袋)のままであれば、室温で保管可能で、パッケージに書いてある期限までです。

溶解後は、常温であれば12時間以内に使いきりましょう。

やむを得ずすぐに投与開始できない場合は冷蔵庫で24時間以内に使い切りましょう。

縦軸が対数表示になっています。12時間以上で菌数が増えていることがわかります。

引用:エレンタールインタビューフォーム

食品には代わりがない

エレンタールは医薬品です。

経腸栄養剤には、医薬品と食品のものがありますが、

実は成分栄養剤は医薬品しかありません。食品は販売されてないのです。

医薬品の成分栄養剤:エレンタール、エレンタールP、へパンED

まとめ

エレンタールは成分栄養剤の一つで、

- 窒素源がアミノ酸

- 低脂質

- 低残渣(食物繊維なし)

こういった特徴から

腸管への負担が少なく、消化吸収機能が低下していても使える栄養剤です。

消化吸収障害・クローン病・急性膵炎などで使用されます。

浸透圧が高いため、下痢のないよう希釈の仕方、飲むスピードや投与速度はゆっくりから始めましょう。

味やにおいが独特なので、フレーバーやゼリーミックスを利用してみましょう。

以上、皆様のお役に立てたら幸いです。