【NST薬剤師解説】経腸栄養剤における食物繊維の必要性は?プレバイオティクスの働きにも注目

経腸栄養剤で「食物繊維入り」を謳っている商品をみたことありませんか?

けれど実際、食物繊維が入っていると何が違うのか、どんな効果があるのか、意外と知られていないかもしれません。

かつては「消化吸収されない=不要」と考えられていた食物繊維。

しかし現在では、腸内環境を整え、下痢や便秘の予防、生活習慣病にも関わる

「第6の栄養素」や「プレバイオティクス」として注目されています。

特に、経腸栄養を行う患者さんでは、腸の動きや細菌バランスの乱れが起こりやすいため、食物繊維の有無が日々の排便や栄養吸収に影響を及ぼすこともあります。

この記事では、

- 食物繊維が経腸栄養で入っているとどんなメリットがあるのか

- そもそも食物繊維とは何か、どんな働きがあるのか

- 栄養剤には食物繊維が入っているのか

を、NST薬剤師の視点でわかりやすく解説します。

食物繊維がなぜ必要か

経腸栄養剤に食物繊維が入っているメリット

食物繊維のメリット

- 下痢・便秘の改善

- 血糖上昇を抑制

- 血清コレステロールの上昇を抑制

- 逆流の防止

- バクテリアルトランスロケーションの予防

経腸栄養を行っている患者さんでは、

下痢・便秘、逆流、血糖コントロール不良などのトラブルが起こりやすくなります。

この原因の一つには“腸の動きや腸内環境の乱れ”があります。

通常の食事では自然に摂れている食物繊維は、腸内細菌のエサとなり、腸の蠕動運動や腸粘膜の健康維持に大きく関わっています。

経腸栄養剤中心の生活では、これが不足しやすいため、腸内細菌のバランスが崩れ、結果的に便通異常や感染リスクが高まることがあります。

実際に、食物繊維の一つであるPHGG(グアーガム分解物)を含む経腸栄養剤では、

下痢の発生率が低下、栄養剤の中止率が低下

といった臨床的な改善効果が報告されています。

(ESPENガイドラインでも、PHGG含有栄養剤は下痢予防に推奨度A)

このようなメリットがある食物繊維は「第6の栄養素」として、

たんぱく質や脂質と並ぶ重要な存在とされています。

では、この食物繊維について少し詳しくみていきましょう。

食物繊維の種類と働き

食物繊維とは

食物繊維とは、小腸までの消化管で消化・吸収されない炭水化物のことです。

実は栄養剤の組成をみると、

“炭水化物(糖質+食物繊維)” と書かれています。

「炭水化物」ということを覚えて欲しいわけではなく、あくまで定義上のお話です。

以下に書いた食物繊維の特徴から、こんな働きをするよってことの方が重要です。

とくに食物繊維のうち「水溶性」食物繊維が素晴らしい働きがあります。

大腸内で腸内細菌によって発酵(加水分解)されやすいものです。

発酵されにくいものが、「不溶性」食物繊維と言われ、2つに大別できます。

- 「水溶性」食物繊維:発酵されやすい

- 「不溶性」食物繊維:発酵されにくい

水溶性食物繊維の特徴

水溶性食物繊維は、このような特徴があります。

水溶性食物繊維の特徴

- 発酵・プレバイオティクス

- 保水性

- 粘性

- 吸着性

この特徴が、食物繊維が第6栄養素として必要だと言われている理由に繋がってきます。

➊発酵・プレバイオティクスとして働く

水溶性・不溶性の違いでもご説明しましたが、

食物繊維は腸内細菌(嫌気性菌)に発酵されます。

発酵によって作られる短鎖脂肪酸(酪酸・酢酸・プロピオン酸など)は、

腸粘膜の主要なエネルギー源であり、消化吸収の機能と腸管免疫維持に欠かせません。

具体的には次のような働きがあります:

- 大腸粘膜から吸収され、80%以上が大腸粘膜のエネルギー源となり、

(平均2kcal/g)

→大腸粘膜の増殖、粘液分泌、水やミネラルの吸収を促進する - 腸内pHを低下し、

→クロストリジウム属などの腐敗菌の増殖抑制する

→ビフィズス菌や乳酸菌の増殖を促進する - 小腸絨毛を増殖する

→消化吸収の機能を促進

→腸管バリア

ちなみに、プレバイオティクスとは

「消化管内で消化吸収されず、ヒトの有益とされる細菌叢の成長や活動度を選択的に刺激する因子で、腸粘膜免疫能を維持する働きがあるもの」と定義されています。

この定義にバチッと当てはまっていますね。

そのため、水溶性食物繊維がプレバイオティクスとして注目されています。

➋保水性

プレバイオティクスとは、ヒトにとって有益な細菌叢の成長や活動度を選択的に刺激します。要は、腸内細菌の「エサ」となるものです。

水分吸収して自身の体積を増やします。

便中の水分が必要以上に吸収されないようにしてくれます。(=便中水分量の増加)

➌粘性

粘度を増してくれます。

ペクチンなど、経腸栄養剤の粘度調整食品(粘稠剤)として使用されます。

医薬品のラコールやイノソリッドにも粘稠剤として半固形製剤にも入っています。

粘度が増すと、

・消化管内の消化・吸収を緩やかにして、栄養を吸収できる時間を作ってくれる

・糖質の吸収を緩やかにして、血糖上昇を抑制してくれる

こんな利点があります。

➍吸着性

胆汁酸を吸着し、胆汁酸の再吸収を抑制することで、コレステロールの排泄を促進してくれます。

その他、食物中の有害成分なども吸着してくれます。

不溶性食物繊維の特徴

水に溶けず、発酵されにくいタイプです。

腸を通過する速度が速く、食品の吸収残渣の嵩(かさ)を増加させて便通を改善してくれます。

腸内でかさを増し、腸を刺激して便通を促進します。

要は、腸で食品をからめて一緒に出してくれる働きです。

食物繊維の例

水溶性食物繊維

グアーガム、グルコマンナン、ペクチン、アルギン酸ナトリウム、寒天、βグルカン、キサンタンガム、コンドロイチン、オリゴ糖、ポリできストロース、βグルカン、イヌリンなど

グアーガムはそのままだと粘度が大きく、経管投与するときチューブ閉塞がしやすいです。

→そこで、粘度を下げたPHGG(グアーガム分解物)が生成され、経腸栄養剤に含まれるようになりました。

不溶性食物繊維

セルロース、リグニン、キチン、キトサン、コラーゲンなど

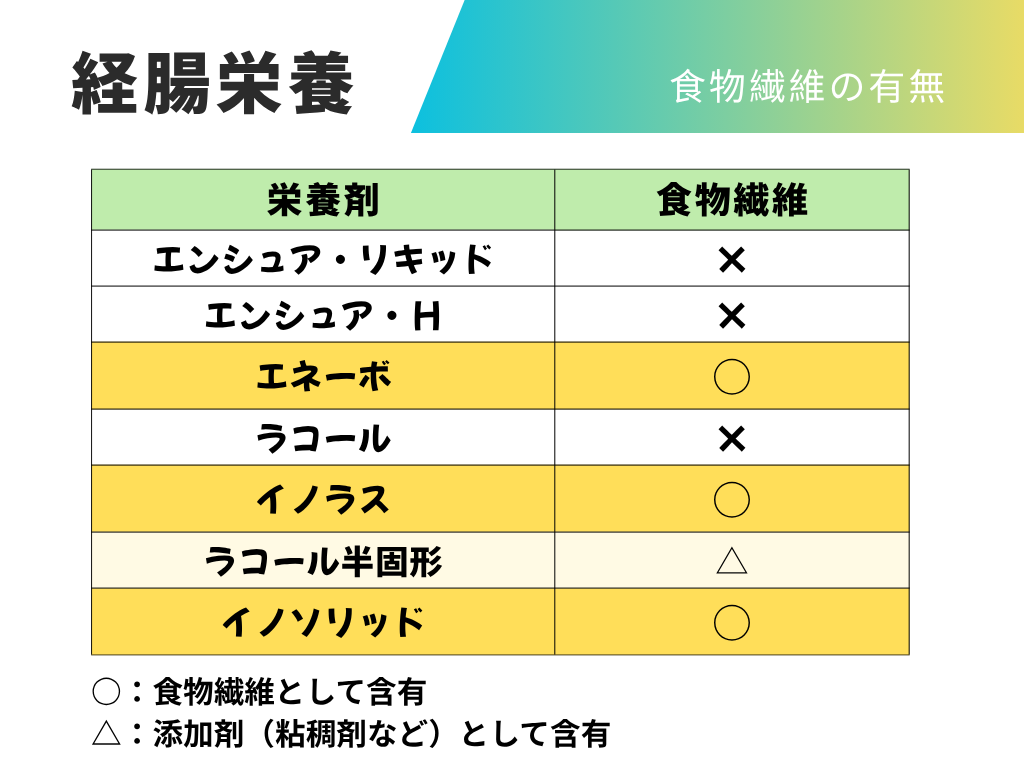

経腸栄養剤に入っているのか?

医薬品の栄養剤には入っているの?

医薬品の栄養剤には

・昔のものには、入っていない

・近年販売のものには、入っている

この表を見ていただくと分かるように

比較的、近年作られた栄養剤には、食物繊維が入るようになってきましたが、

エンシュア、ラコールには含まれていません。

ラコールでも、半固形製剤では食物繊維は入っていますが、

栄養素として含まれているわけでなく、粘度アップ目的なので量は少ないです。

さきほどの特徴にも書いた通り、食物繊維の粘性を利用したものですね。

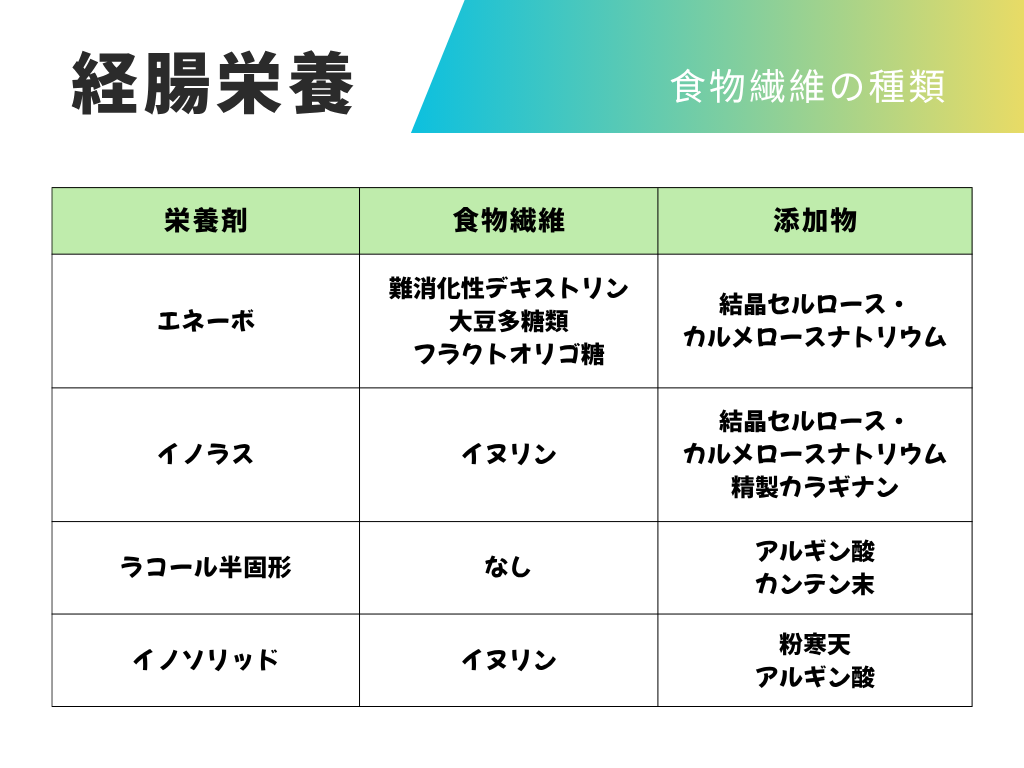

具体的にどのような食物繊維が入っているのか、というとこちら↓

PHGG(グアーガム分解物)が入っているのでは?と思いましたが、

医薬品には含まれていません。

イノラスとイノソリッドに入っている食物繊維のイヌリンについてですが、

イノソリッドは食物繊維として含有していますが、イノラスではその他、と大塚製薬HPと書いてあります。

含有量を見てみると

イノラスでは、1個187.5mL(=300kcal)でイヌリン3.231g

イノソリッドでは、1個300g(=300kcal)でイヌリン3.282g

どちらも1個でイヌリン3gと変わりません。

同じと考えて良いんではないかな、と思います。

食品の栄養剤には入っているの?

食品の栄養剤には、食物繊維が入っていることが多い

例えばこのような栄養剤には含まれています

- F2α

- 明治インスロー

- MA-ラクフィア

- アイソカルサポート

食物繊維補充目的の食品もある!

このような栄養剤が食物繊維として市販されています。

- サンファイバー

- アイソカルファイバー

- グルタミンF

- GFO

例えば、医薬品の経腸栄養剤を使っていて、食物繊維が少ない・入っていないときに補充したり、下痢があるときに使用できます。

まとめ

食物繊維にはたくさんのメリットがあることおわかりいただけましたか?

- 下痢・便秘の改善

- 血糖上昇を抑制

- 血清コレステロールの上昇を抑制

- 逆流の防止

- バクテリアルトランスロケーションの予防

このように、食物繊維を加えることによるメリットがあります。

食物繊維は、経腸栄養の「見えないサポート役」。

栄養吸収や腸内環境、排便コントロールを支える重要な要素で、プレバイオティクスとしても働きます。

今まで経腸栄養剤を使用していて、改善できなかった問題点が意外と解決できるかもしれません。

投与設計時には、食物繊維を追加したり、

製剤中の食物繊維の有無にもぜひ目を向けてみてください。