【NST薬剤師解説】栄養投与設計~水分量の計算~(経腸栄養剤の水分比較表付)

栄養の投与設計では、水分投与量を決める必要がありますが、

後回しにして忘れがちになっていませんか?

経口摂取できている人には少ないですが、栄養経路が経腸栄養のみ、静脈栄養のみでは問題になることがあります。

私は病院薬剤師ですが、施設で経腸栄養のみで水分量が不足し脱水、静脈栄養のみでエネルギーを賄うために水分過多になり胸水がたまって呼吸苦、これらが入院契機になっていることがあります。

- 水分少ない→脱水

- 水分多い→溢水

考えれば当たり前のことです。

でも目で見てわかりにくいことでもあります。

ここでは、水分投与量を計算するときに最低限知っておくべきことをまとめています。

経腸栄養剤の水分含有量は、栄養剤を選ぶときの一つの基準になります。

最後に、各栄養剤の水分比較表も作ったのでぜひ使ってみてください。

水分投与量の求め方

一般的に、1日の投与水分量は30~40mL X 体重(kg)と計算する方法があります。

私は幅を持たせると覚えられないので、35mL X 体重(kg)で覚えてます。

*その計算式の根拠

健常人では体内の水分バランスがプラスマイナス0(ゼロ)であれば、適正な水分投与量であるといえます。

水分がプラスになるもの(IN)とマイナスになるもの(OUT)は

このようなものがあります。

IN:摂取量(投与量)+代謝水

OUT:尿量+便中水分量+不感蒸泄量+その他*(ドレーン排液量等)

「IN-OUTバランス」を等しくするとき、

摂取量(投与量)=排泄量ー代謝水=1100~2400mL程度

これが50~60kgの人で30~40mL X 体重(kg)となるからだそうです。

計算すると30と40では大きく違うじゃん!

と私は感じましたが、その辺りは病態によっても変動するし、個人差を考慮するとはっきり決めることは難しいか、と思っています。

そのため、臨床現場では

- 血液検査結果のBUN/SCrで脱水傾向があれば水分量を増やす

- レントゲンで胸水がたまる、浮腫があれば水分量を減らす

- 発熱、ドレーン廃液量が多い、下痢などでOUT量が増えている患者へは

計算式より水分量を多めにする

こういったことを考えて水分量の投与設計をします。

(もちろん、他の病態も考慮しなければいけませんが。)

栄養剤の水分量は?

【注意】栄養剤1mL=水分1mLではない!

例えば・・・

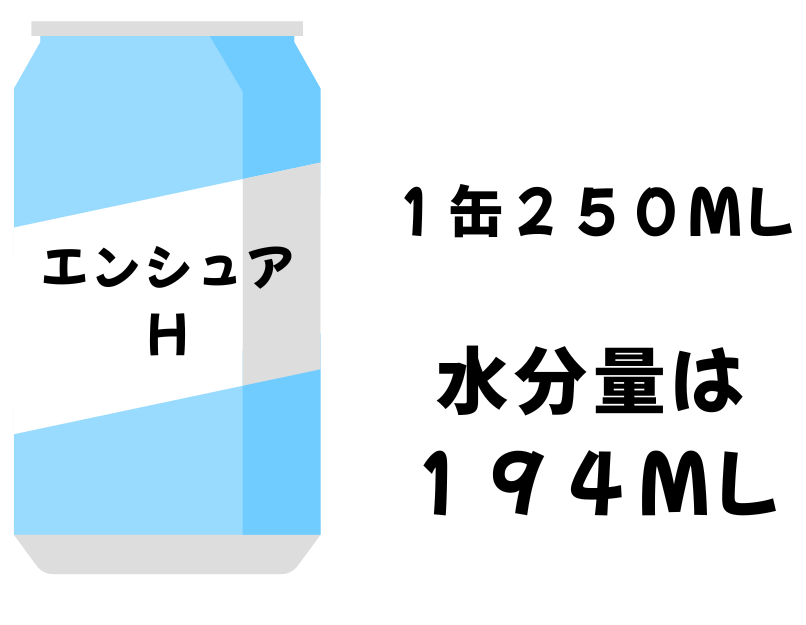

1缶250mLなら、水分量も250mLだと思いませんか?

実は違います!!

大して変わらないから、気にするだけ無駄じゃない?

そう思う方もいらっしゃるかと思いますが、

ではエンシュア・Hではどうでしょう?

このように栄養剤によって水分量が異なっています。

一つ一つの栄養剤の水分量を暗記するのは難しいです。

目安があるので以下ご参考ください。

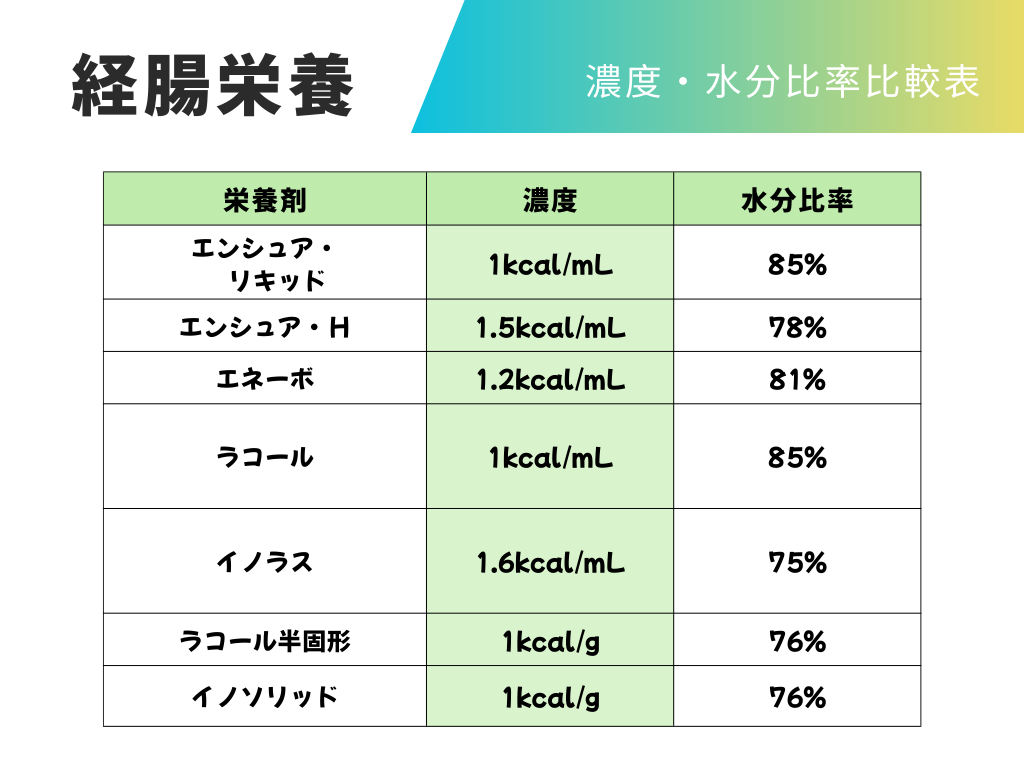

栄養剤の「濃度」が関係する

実は、栄養剤の濃度によって水分量がざっくり決まっています。

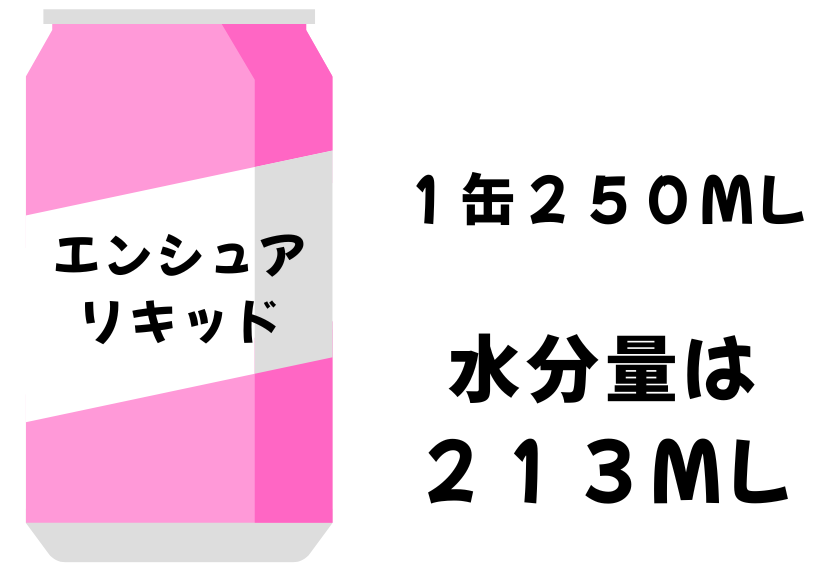

さきほどの比較したエンシュア・リキッドとエンシュア・Hですが、

濃度が違います。

エンシュア・リキッド:1 kcal/mL→1缶250mL中、水分は213mL(85%)

エンシュア・H:1.5 kcal/mL→1缶250mL中、水分は194mL(78%)

どうやって活用するのか?というと

例)胃瘻から経腸栄養で投与している栄養剤の

濃度が普通の1kcal/mL→1.5kcal/mLの濃い濃度の栄養剤に変更するとき

水分5%くらい減ったから、白湯の量を少し増やそう。

という考えをします。

経口で栄養剤を摂取している方は、栄養剤に抵抗がない方であれば

- ご高齢者で脱水リスクがある方は濃度低め

- 心不全で飲水制限がある方は濃度高め

など経腸栄養剤を選ぶポイントになりますね。

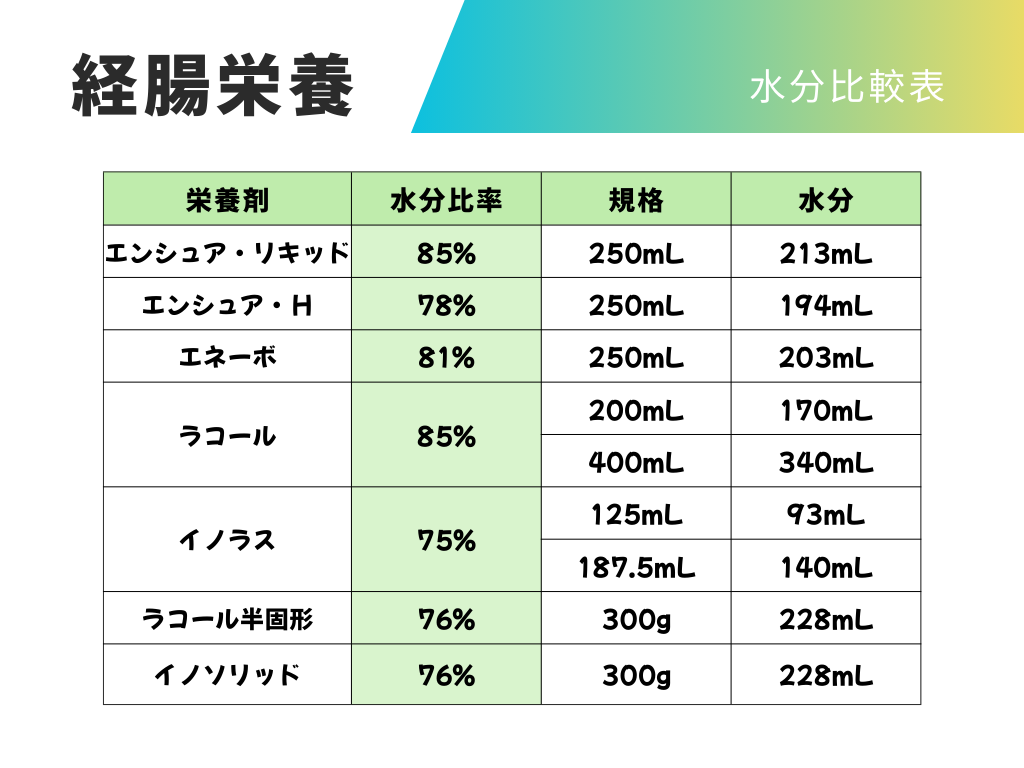

経腸栄養剤の水分含有量の比較

医薬品として販売している経腸栄養剤で比較表をつくりました。

実際に水分量を計算してみてくださいね。

濃度比較表

水分比較表

まとめ

- 水分投与量:35mL X 体重(kg)

(病態により調節) - 栄養剤の濃度と水分量

1 kcal/mLの栄養剤→約80~85%の水分量

1.5kcal/mLの栄養剤→約75%の水分量

とりあえず水分投与量についてはコレを知っておけばOK!ということをまとめました。

水分含有量は、経腸栄養剤を選ぶときの一つの基準になります。

これらの知識から、その人に合った栄養を提供できるようにしていきましょう。