NST認定試験対策!脂質のつまづきポイントを解説

病院薬剤師のkeikoです。2024年にNST専門療法士の試験に合格した経験を生かし、情報発信していきます。NST専門療法士を目指す方に一人でも多くの人に合格してもらいたいと思っています。

今回はNST認定試験対策として”脂質” を取り上げます。

なぜ糖やタンパク質じゃなくて脂質なの?と思った方!

脂質、中性脂肪、脂肪酸、コレステロールのちがいを理解していますか?

これらのちがいを理解している方には不要な内容です。

全部脂質でしょ?と大まかに理解している人は要注意!試験勉強をしていると混乱していくので、しっかり区別をして理解することをおすすめします。

脂質とは?

脂質とは

一般的に、脂質=脂肪=肥満?と考えてしまい、脂肪は悪者!避けるべき!と思われがち・・・。

NST試験勉強をしている方にとって、医療従事者にとっては当たり前かもしれませんが、

脂質は五大栄養素、三大栄養素の一つです。

※五大栄養素:糖質、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル

※三大栄養素:糖質、タンパク質、脂質

つまり!栄養としてかかすことができない栄養素の一つが脂質です。

なぜ脂質は必要なのか・・・

ヒトにとっての脂質の役割を知ると、その理由がわかります。

脂質の役割はなんて、

肥満の原因ではないの?高脂血症になるのでは?と思っている方は、

脂質の役割を分かっていません!

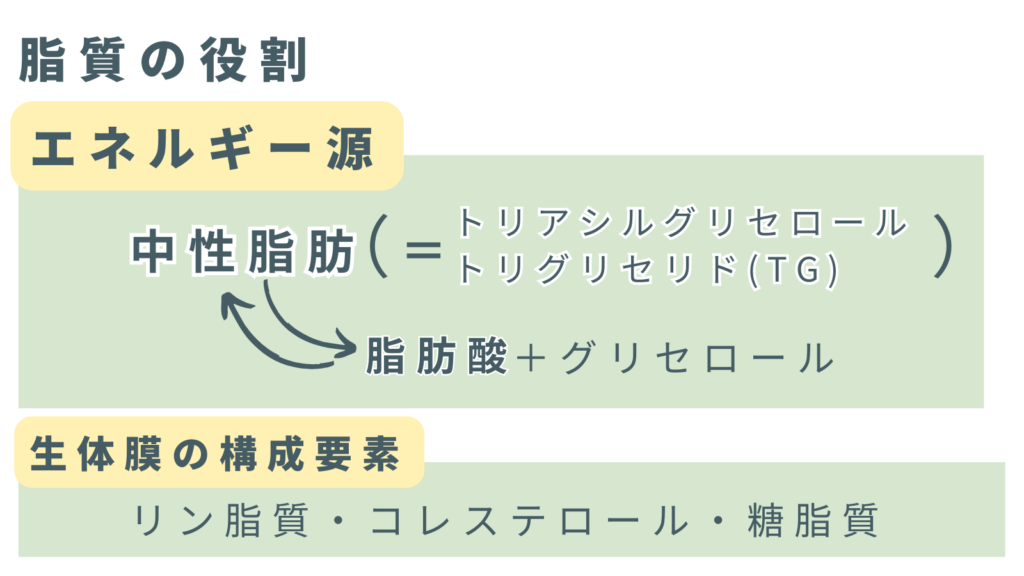

脂質の役割は大きく2つあります。

その2つとも、とっても大切な役割を果たしています。

1)エネルギー源になる

三大栄養素(糖質、タンパク質、脂質)は、いずれもエネルギー源になります。

まずは、脂質はその一つだということ

+このエネルギー源になる脂質が 中性脂肪 である

ということを覚えましょう。

NST試験では、エネルギー源としての脂質がメインで問われます。

まず第一歩として、脂質について勉強するうえでは脂質≒中性脂肪だと思って大方問題ありません。

ちなみに、三大栄養素の中でも少ない量で多くのエネルギーを得ることができるのが脂質です。

糖質 :4kcal/g

タンパク質:4kcal/g

脂質 :9kcal/g

このように、同じ1g摂取しても糖質、タンパク質では4kcal、脂質では9kcal得ることができ、

”効率の良いエネルギー源”として表現されることがあります。

最近、異なる説が言われてきていますが、大方この理解で問題ありません。

2)体の組織をつくる成分である

脂質は中性脂肪の他にも種類があり、リン脂質、コレステロール、糖脂質があります。

体の組織である生体膜をつくる成分として、これらは利用されます。

ひとまず、NST試験勉強を始めた段階ではエネルギー源の中性脂肪について勉強すすめてみましょう。

中性脂肪(TG)とは?

中性脂肪は、”脂肪酸”と”グリセロール”からできています。

中性脂肪 ⇄ 脂肪酸+グリセロール

構造式みると、薬剤師であれば懐かしい!と思われる方いらっしゃるのではないでしょうか。

他職種の方は馴染みがなくて、拒否反応が出る方もいるかもしれませんね。

安心してください。構造式は覚えなくても大丈夫です!

中性脂肪 ⇄ 脂肪酸+グリセロール

この関係性を覚えていれば全く問題なしです!

脂質≒中性脂肪、脂肪酸は別物として理解することが大切です。

同じことばかりくり返していますが、ここをまとめて”脂”と理解してしまうと、今後脂質の吸収や代謝、作用について勉強していくと、本当に混乱するのです・・・。私がまさにそうだったので別物として理解しましょう。

※トリグリセリド、トリアシルグリセロール?

中性脂肪とは別に、”トリグリセリド”や”トリアシルグリセロール”というワードも勉強していくとよく出てきます。

この二つとも中性脂肪の別名です。トリアシルグリセロール、トリグリセリド、”TG”と省略して記載されることもあります。同じものなので、自分の覚えやすいものに変換できるようにしましょう。

私は中性脂肪はどの言葉がでてきてもトリグリセリドを省略して”トリグリ(TG)”として理解するよう、統一しました。ここでは、”中性脂肪(TG)”と今後表記していきますね。

脂肪酸とは?

脂肪酸の長さによる種類

MCTオイルって聞いたことありませんか?

MCTは中鎖の中性脂肪(medium-chain triacylglyceral)といい、中ぐらいの長さの脂肪酸がくっついてできている中性脂肪(TG)ということです。

中ぐらいの長さの脂肪酸のことを中鎖脂肪酸といいます。

MCT ⇄ 中鎖脂肪酸+グリセロール (←これは覚えなくてもOK)

ということです。

長い脂肪酸がくっついているとLCT(medium-chain triacylglyceral)といって長鎖の中性脂肪になります。

このように脂肪酸の長さによって短鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸、長鎖脂肪酸と分類されます。

ざっくりすぎるので、化学的にお伝えすると

C6以下 → ”短鎖”脂肪酸

C8~C12 → ”中鎖”脂肪酸

C14以上 → ”長鎖”脂肪酸

Cは炭素、数字は炭素の数を示しています。

短鎖脂肪酸はC6以下、つまり炭素が6個以下の脂肪酸ということです。Cの数は明確には定義されていなく、書籍によってCの数は異なるものがありますが、上記で勉強をすすめていって何ら問題ありませんでした。

※知っている方は、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸は??と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、今回は一旦置いておいてまた別に・・・

なぜ脂肪酸の長さによる違いを知る必要があるのか?

なぜ脂肪酸の長さの違いを知る必要があるのか、というと

中性脂肪の吸収、吸収した後にどのように使われるか(代謝)の過程が異なるからです。

★単純に、

長い方が吸収が悪い!代謝に時間がかかる!

短い方が簡単で使いやすい!

と大雑把なイメージを持っておきましょう。

ここから、THE★NST試験勉強!ということで少し踏み込んだ内容をお伝えします。

消化管から体内への吸収

では、脂肪酸の長さによってどのように異なるのか。それぞれ見ていきましょう。

短鎖脂肪酸

■なにからできる?

食物線維

水溶性食物線維が腸内細菌によって発酵されてできます。

■吸収

短いのでそのままの形で吸収できます。

吸収された後は、80%以上大腸粘膜、余剰分が門脈経由で肝臓→全身へ運ばれます。

中鎖脂肪酸

■なにからできる?

中鎖中性脂肪(MCT)が胃のリパーゼによって分解されてできます。

■吸収

短鎖脂肪酸よりは長いですが、中鎖脂肪酸までは短いという印象でOK!

中鎖脂肪酸はCが少ないので、水に溶けやすい(=疎水性が小さい)特徴があります。

膵リパーゼによって加水分解されて、その後吸収できます。

吸収された後は、門脈を経由して肝臓→全身へ運ばれます。

短鎖脂肪酸より一手間かかっていますね。

長鎖脂肪酸

■なにからできる?

長鎖中性脂肪(LCT)が舌リパーゼ、胃リパーゼによって分解されてできます。

■吸収

長鎖脂肪酸は、短鎖、中鎖脂肪酸と違ってCが長いので吸収がとっても複雑なのが特徴!

結論:

長鎖中性脂肪を食べる

→舌リパーゼ、胃リパーゼによって分解され粗エマルションになる

→胆汁酸で水溶化(エマルション)

→膵リパーゼで長鎖脂肪酸とグリセロールに分解

→長鎖脂肪酸は他の脂質と一緒にミセル化

→小腸に取り込まれる(十二指腸~空腸)

→小腸上皮細胞内で、長鎖脂肪酸とグリセロールが再合成され中性脂肪(TG)になる

→他の脂質と一緒にキロミクロンになる

→リンパ管

→静脈

→末梢組織で全身に利用される

このように結論だけ書いたのに、長い長い!!!

テストで出るポイントは太字のところです。

これを見るだけで理解できるのであれば以下の詳細に書いているところは読まなくてもOKです。

ただ、あまり理解できないよ~という方は以下もチェック!

簡単な言葉で書いています。

長鎖中性脂肪を食べる

→舌と胃のリパーゼで少し粗くつぶす(粗エマルション)

→まだ大きいので胆汁酸によって水に溶けやすくする(エマルション)

→水に溶けやすくなると膵リパーゼが働くので、長鎖脂肪酸とグリセロールに分解される→長鎖脂肪酸は他の脂質と一緒に小腸に取り込みやすい形になる(ミセル化)

→小腸に取り込まれる

(大きいのでそのまま吸収することはできないので・・・)

→小腸上皮細胞内で、長鎖脂肪酸とグリセロールが合体(再合成)され中性脂肪(TG)になる

→また他の脂質と一緒に全身に運ばれやすい形になる(キロミクロン)

→リンパ管→胸管(リンパ管)→静脈→末梢組織

このように長鎖脂肪の吸収は長い長い過程を得て、吸収されます。

末梢組織でエネルギーを得る(代謝)

基本

先ほどご説明した中性脂肪→脂肪酸の形で吸収されたものを実際にエネルギー源としてどのように利用されるのかということです。

脂肪酸→アシルCoA→アセチルCoA

の過程でエネルギーを得ることができます。

アシルCoA→アセチルCoAの過程でエネルギーを得る方法を”β酸化”といいます。

このβ酸化はミトコンドリアの中で行われます。

そのため、アシルCoAはミトコンドリアの中に運ばれる必要があります。

短鎖脂肪酸

実は、このアシルCoAも長さが短いとそのままミトコンドリアの中に入ることができます。

長いとそのままの形ではミトコンドリアの中に入ることができません・・・。

つまり、短鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸からできたアシルCoAはそのままミトコンドリアの中に入ってβ酸化でき、エネルギーを得ることができます。

中鎖脂肪酸

短鎖脂肪酸と同じです

長鎖脂肪酸

長鎖脂肪酸からできたアシルCoAは長いので、そのままミトコンドリアの中に入ることができません。じゃあどうするのか・・・?

”カルニチン” の力を借ります。

アシルCoA+カルニチン→アシルカルニチン

このようにアシルCoAとカルニチンで手をつなぐと、なんとミトコンドリアの中に入ることができます。ミトコンドリアの中に入ってしまえばこっちのもんです。

またアシルカルニチン→アシルCoA+カルニチンに分解(カルニチンありがとうとバイバイする)、

そうすると短鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸由来のアシルCoAと同様にβ酸化でエネルギーを得ることができます。

このカルニチンの力を借りてミトコンドリアの中に入るという経路を”カルニチンシャトル”といいます。

※ちなみに、テストで”この代謝はミトコンドリアで行われていますか?”とよく問われます。

ミトコンドリアはエネルギーをたくさん得ることができるも場所と理解すると良いです。

ミトコンドリア以外でもエネルギーを得ることはできますが、たくさんエネルギーを得るためにはミトコンドリアの中に入ることが必要です。(電子伝達系の話につながります)

脂肪酸はすぐに利用されないときには、運ばれた組織で中性脂肪(TG)という形で、エネルギーを使うよ!さあ出番だよ!という時になるまで蓄えられています。使うときにはまた脂肪酸になって今回ご説明した過程で利用されます。

脂質のちがいについてご理解いただけましたか?

私はこの部分を理解するのにとても時間がかかりました。皆さんのお役に立てれば嬉しいです。