【新人病院薬剤師のレベル上げ4】外用薬の処方で何を考える?必要な知識と調べ方

私は病院薬剤師7年目のkeikoです。新人教育も経験してきた中堅薬剤師。

新人から質問されてきたこと、1年目のときに知っておきたかったことを伝授します。

この疑問にお答えするために、「新人薬剤師のレベル上げをしよう」をテーマにしたシリーズの記事を書いています。大学で学んできたことを実務に落とし込めるような内容にしています。

前回の薬剤師レベル3では、錠剤調剤の粉砕、一包化、簡易懸濁についてまとめました。良かったら見てください。

今回は薬剤師レベル4、外用調剤についてです。

外用薬の調剤って、他の内服調剤と違って楽だな!簡単だな!と思いませんか?

でも意外と聞かれると分からないことってたくさんあります。

外用薬の処方がでたら何を考えた方が良いか?調べるべきこと・おさえておくべき知識ついてお伝えします。

調剤ではもちろん、今後、服薬指導や病棟業務をしていくときに必要な知識をまとめました。ぜひ最後まで見て、実践してみてください。

【外用薬共通】処方がでたら何を考える?

外用薬を調剤するとき、以下の3つについては調べましょう。

使い方

外用薬は各々使い方が異なります。薬の箱に説明書が入っていることが多いです。もしくは、メーカーがパンフレットを作成しており、薬局で取り寄せている場合があります。

基本的には、薬を調剤するときに使い方の説明書をつけます。調剤しながら内容を確認しましょう。

最近では、メーカーのホームページから使い方の動画が公開されていることも多いです。一度調べてみると、どこを見たら分かるとか、実際に説明するときにすぐに活用できます。

調べ方

- 薬の箱の中に入っている説明書

- 各薬品メーカー作成のパンフレット

- 各薬品メーカーのホームページ(パンフレットや図解説明、動画など)

保管・管理方法(温度・遮光)

- 開封前と開封後で管理温度が異なることがある

- 遮光の必要有無:薬の箱の中は基本的に遮光されているため良いが、箱から出すと遮光が必要かみる必要がある

- 冷所管理のものは、使用前に室温に戻してから使用するものが多い

- 同じ有効成分でも製品によって管理方法が異なることがある

例:キサラタン点眼液0.005%(ラタノプロスト)

| 薬品例 | 開封前温度 |

| キサラタン®点眼液0.005% | 2~8℃ |

| ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」 | 室温 |

調べ方

- 開封前の温度

添付文書の「貯法」 - 開封後の保管方法・遮光の必要有無

添付文書の「取り扱い上の注意」

添付文書には、以下の用語で記載されています。

※日本薬局方で定められた定義

| 用語 | 温度範囲(℃) | 説明 |

|---|---|---|

| 室温 | 1~30 | 一般的な室内温度 |

| 常温 | 15~25 | 通常の保存に適した温度 |

| 冷所 | 1~15 | 冷蔵庫などの冷たい場所 |

| 微温 | 30~40 | やや温かい状態 |

| 標準温度 | 20 | 試験や基準となる温度 |

使用期限

- 薬に直接期限が書かれている薬が多い

- 開封後の使用期限が別に設けられている

例:キサラタン点眼液0.005%

“開栓後4週間経過した場合は、残液を使用しないこと。”(添付文書参照)

➡つまり開封後の期限1ヶ月

調べ方

- 開封前の使用期限

薬の外箱

+外用薬は薬に直接書いてあることも多い。 - 開封後の使用期限

添付文書の「取り扱い上の注意」

【貼付薬】の処方がでたら何を考える?

作用部位の違い その薬は局所作用?全身作用?

局所作用か全身作用かの違いは知っておきましょう。他の薬との相互作用をみる上でも必要な知識になります。

調べ方

貼付薬では以下2つを見れば、局所作用か全身作用か判断できます。

1)貼付部位を知る

①患部に貼付➡局所作用

②薬剤によって貼付部位が決まっている➡全身作用

2)適応で見分ける

①局所的な疼痛、感染予防等➡局所作用

②狭心症、気管支拡張、アルツハイマー型認知症等➡全身作用

例:

| 薬剤 | 作用 | 貼付部位 | 効能又は効果 |

| ジクトルテープ | 全身作用 | 胸部、腹部、上腕部、背部、腰部又は大腿部に | ・各種がんにおける鎮痛 ・ 腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎 |

| ロキソニンテープ | 局所作用 | 患部に | ・下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 変形性関節症、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛 |

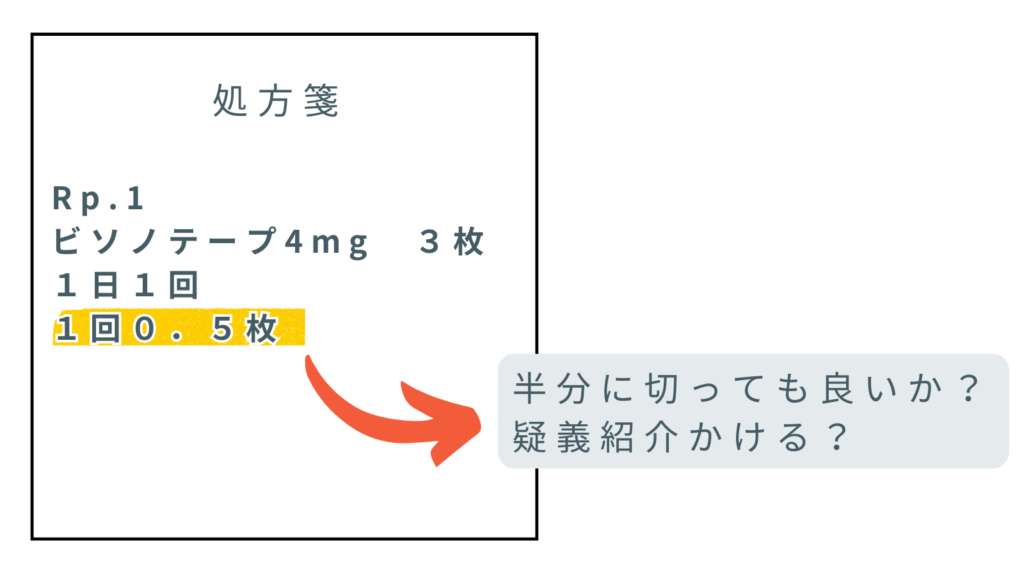

0.5枚の処方 その薬、切って良い?

こんな処方を見かけることがあります。これはありですか?

テープ剤を切ってよいかの判断は「剤形の構造」から判断できます。

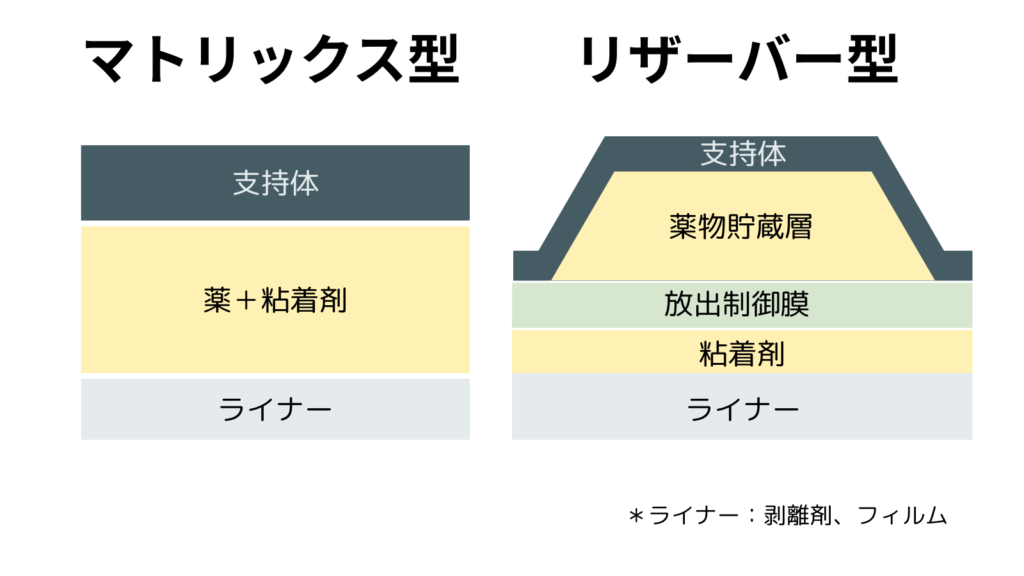

マトリックス型かリザーバー型か

マトリックス型:薬物がテープ全体に均一に分散しているタイプです。理論的には切断しても薬剤の量が面積に比例しますが、剥がれやすくなったり、吸収量が変化するリスクがあります。原則として切断は推奨されません。ただし、薬によっては切断が可能な場合もあります。

リザーバー型:テープ内部に薬物貯蔵層があるタイプです。切断すると薬剤が漏れ出すため、絶対に切ってはいけません。見た目上、真っ平らなテープ剤というより、少し膨らんでいることが多いです。

例:

【マトリックス型】

ケトプロフェンテープ、ビソノテープ、フランドルテープ

【リザーバー型】

ニトロダームTTS、ニコチネルTTS

いずれも原則、切断はおすすめできませんが、ケトプロフェンテープなど鎮痛薬の湿布はハサミで切って、剥がれにくくする方法をおすすめすることもあります。

調べ方

①添付文書の「製剤の性状」の「外形」からマトリックス構造かリザーバー構造か予想する

②添付文書「適用上の注意」に“ハサミ等で切って使用しないこと”と書いてある

③各薬剤のメーカーQ&A

【点眼薬】の処方がでたら何を考える?

その薬の剤形は?

今調剤している点眼液の剤形を知りましょう。水性点眼液が多いので、他の点眼を覚えた方が効率的です。

例

【水性点眼液】

レボフロキサシン点眼液、ブロムフェナク点眼液、ラタノプロスト点眼液

【懸濁性点眼液】

フルオロメトロン点眼液、ピレノキシン懸濁性点眼液、エイゾプト懸濁性点眼液

【ゲル化する点眼液】

チモプトールXE点眼液、ミケランLA点眼液、ミケルナ点眼液

【油性点眼液】

現在、処方箋医薬品に該当薬品なし

【眼軟膏】

ゾビラックス眼軟膏、タリビット眼軟膏、プレドニン眼軟膏

調べ方

【水性か懸濁性か】

添付文書の「製剤の剤形」の「性状」

【ゲル化する点眼液】

添付文書の「適用上の注意」

薬品名で “持続性~ ” や“XE”などアルファベットがついてないか

ゲル化など滞留性をもたせている点眼の可能性がある

“XE”などは点眼回数を減らすよう改良された薬の可能性がある

【眼軟膏】

薬品名に「眼軟膏」と書いてある

複数の点眼薬処方 目薬をさす順番は?

複数の点眼薬が処方されていたら、どのような順番で投与したら良いか考えましょう。

ポイントは剤形です。吸収されにくいもの、他の点眼の吸収を妨げるものを後半に点眼します。

理由

- 懸濁性点眼剤:水性だが水に溶けにくい剤形。水性より吸収されにくいから。

- ゲル化点眼剤:結膜嚢の滞留時間を延長する目的の剤形。せっかく滞留させて長く効くように作られているのに、次々に点眼すると流れてしまうから。滞留しているため、他の点眼をはじいてしまうから。点眼後は10分以上間隔をあける必要がある。ゲル化でなくても、滞留する薬は

- 油性点眼剤:他の点眼剤は水性のためはじいてしまうから。(現在、処方箋医薬品にはない)

- 眼軟膏:軟膏基剤から薬物が徐々に放出されることから、長時間の効果持続が期待される剤形。油性点眼剤と同様、はじいてしまうため一番最後。

【皮膚外用薬(軟膏・クリーム剤等)】の処方がでたら何を考える?

混合処方 混ぜてもOK?

・基剤(軟膏、クリーム剤)によって配合可否が異なります。

・比率が1:1でないと配合した試験データがない場合があります。

・各々の軟膏は室温保存でも、混合によって冷所管理や数週間期限になることがあるので、配合後の安定性を調べましょう

調べ方

軟膏・クリーム配合変化ハンドブック

これを見るのが一番手っ取り早いです。混合後の安定性が表にまとまっています。

何週間OKなのか、室温なのか冷所管理なのか等が分かりやすいです。

各薬剤のインタビューフォームの「他剤との配合変化(物理化学的変化)」

載っていないことも多いです。

各薬剤のメーカーへ問い合わせ

参考になる試験データを持っていることがあります。

希釈後の効果は?

very strongのステロイド+白色ワセリンの混合の処方があったとします。

2倍に希釈された後、ステロイドはvery strongの効果が半分になると思いますか?

答えは×です。

2~4倍程度であればステロイドの効果は変わらないと言われています。

ステロイドは軟膏中で溶解している成分とは別に、結晶化していることが多いからです。混合によって溶解性が変わり、皮膚透過性がむしろ増加する場合があります。同じ強さのステロイドだと解釈しましょう。※ちなみに、ステロイドのクリーム剤では溶解している成分の割合が多いため、希釈により効果減弱することがあります。

複数の塗布剤処方 塗る順番は?

「広範囲」→「狭範囲」の理由は、狭範囲に塗る薬を塗り広げてしまわないためです。例えば、「広範囲」の薬が保湿剤、「狭範囲」の薬がステロイド剤だとします。ステロイド剤を先に塗ってから保湿剤を重ねると、ステロイドが正常な皮膚に広がり副作用リスクが高まってしまいます。

一方、ステロイド密閉療法といって、ステロイド剤の上に保湿剤を覆うことでステロイドの効果が高める方法もあります。じゃあやっぱり、保湿剤→ステロイドはよくないのでは?との考えになりますが、ステロイドのわずかな吸収低下はみられるものの、臨床的に問題になるほど影響はないと言われています。

塗布量が多くなるとアドヒアランス低下リスクもあり、重要な薬を最初に持ってくるという考えもあります。

よって医師の意向や患者さんによって塗布順番は変わってきます。

一般的には「広範囲」→「狭範囲」である。ということを覚えておきましょう。

おまけ 塗布と塗擦(とさつ)の違い

実は、添付文書の用法用量には使い分けされて書いてあります。

塗擦の方が、筋肉痛など鎮痛薬の塗布剤は同時にマッサージ効果も期待されます。一方、疾患によっては患部やその周囲に刺激を与えて症状を悪化させる可能性があります。

経皮吸収される量が増加するので、副作用リスクは高まります。顔など角質がうすいところは、より注意が必要です。副作用リスクの少ない、保湿剤に塗擦と書いてあることが多いです。

【坐薬】の処方がでたら何を考える?

その薬の基剤は?

調剤している坐薬の基剤に注目しましょう。まず、どの棚からその薬を取ってきたか。

冷蔵庫か、普通の室温保存の棚からか。だと思いますが、そこがポイントです!

油脂性基剤であれば、室温保存すると溶けてしまうので冷蔵庫のはず。逆に水溶性基剤であれば、室温でも溶けないから室温保存の薬品棚に置いてあったはずです。

基剤の違い

| 基剤 | 成分 | 保管方法 | 吸収方法 |

| 油脂性基剤 | 水溶性 | 冷所 | 体温によって溶解して薬物を放出し吸収される (溶解温度34~39℃) |

| 水溶性基剤 | 脂溶性 | 室温 | 分泌液に徐々に溶解し薬物を放出し吸収される (溶解温度50~60℃) |

例:

【油脂性基剤の坐薬】

・アンヒバ

・ボルタレンサポ

【水溶性基剤の坐薬】

・ダイアップ

・ナウゼリン

調べ方

薬品の保管方法 添付文書の貯法をみても良し

【油脂性基剤】冷所

【水溶性基剤】室温

添付文書の「組成・性状」の「製剤の性状」から、溶融温度を見る

【油脂性基剤】体温前後

【水溶性基剤】体温よりもっと高い

添付文書の「組成・性状」の「製剤の性状」から、基剤を見る

【油脂性基剤】グリセリン脂肪酸エステル、ハードファット、カカオ脂等

【水溶性基剤】マクロゴール、ソフトゼラチン等

複数の坐薬処方 投与の順番は?

複数の坐薬が処方になっているとき、順番はどっちでも良いと思いますか?

坐薬の吸収過程、基剤の違いから投与順番を考えましょう。

より緊急性の高い薬→その他の薬→下剤 の理由

直腸粘膜に先に触れている方が、先に効果発現するからです。

その他の薬→より緊急性の高い薬では、

直腸における薬の吸収をその他の薬によって妨げられてしまいます。

下剤→その他の薬では、

言わずもがな、下剤の効果で排便が促され、後に投与する薬が排泄されてしまうからです。

水溶性基剤→油脂性基剤 の理由

油脂性基剤→水溶性基剤では、

水溶性基剤の中の脂溶性成分が先に投与した油脂性基剤に吸着し吸収されないから。

油脂性基剤→水溶性基剤投与だと・・・

①油脂性基剤を投与

②油脂性基剤が体温によって溶解、水溶性成分が放出し直腸で吸収

③溶解した油脂性基剤が直腸に残存

④水溶性基剤を投与

⑤分泌液によって徐々に脂溶性成分が放出し、直腸に残存する油脂性基剤に吸着する

例:

①ダイアップとアンヒバ

ダイアップ(緊急性高い)→アンヒバ(その他の薬)

②ナウゼリンとアンヒバ

ナウゼリン(水溶性基剤)→アンヒバ(油脂性基剤)

0.5個処方 その薬、切って良い?

貼付薬と違って、坐薬はだいたい切ってOKです。(私は切ってはいけない薬を知りません)

切り方

清潔なカッター等で真ん中で切ります。坐薬の形が上下均等ではないので斜めに切ります。

半分に切った残りの坐薬は?

使ってもOK。衛生面から、ラップなどに包み冷蔵庫で保管し1日以上使わないようであれば破棄になります。

病院によって、残りの半分を使用するか否か、規定があることがあるので確認してみましょう。

【吸入薬】の処方がでたら何を考える?

その薬のデバイス(吸入用器具)は何?

一概に吸入薬といっても様々なデバイスがあります。使い方を調べれば、どのデバイスに該当するのかイメージできると思います。同じドライパウダー吸入器でも、商品名も違います。実際に薬を見たら分かると思いますが、形も使い方も違います。

デバイス名を覚えなくても良いので、特徴と商品名を一致できるようにしましょう。

| デバイス名 | 特徴 | 商品名 |

|---|---|---|

| ドライパウダー吸入器(DPI) | 粉末状の薬剤を自分の吸気で吸い込むタイプ。 | ・エリプタ ・タービュヘイラー ・ブリーズヘラー |

| 加圧噴霧式定量吸入器(pMDI) | ガス圧で薬剤を噴射し吸い込むタイプ。吸入力弱くても可。吸気と噴霧のタイミングを合わせる必要がある。 | ・エアロスフィア |

| ソフトミスト吸入器(SMI) | やわらかく細かい霧を発生させて吸入するタイプ。吸入力が弱い人でも使いやすい。 | ・レスピマット |

| 吸入液(ネブライザー用) | 専用の機械(ネブライザー)で薬液を霧状にして吸入するタイプ。 |

例

【エリプタ(DPI)】レルベア、テリルジー

【タービュヘイラー(DPI)】パルミコート、シムビコート

【ブリーズヘラー(DPI)】ウルティブロ、エナジア

【エアロスフィア(pMDI)】ビレーズトリ

【レスピマット(SMI)】スピオルト、スピリーバ

【ネブライザー】メプチン、ビソルボン

調べ方

薬品名にデバイスの種類の名前(エリプタ等)が入っている。

※例外:ブリーズヘラーは入っていない。

が、製品をみたら分かると思います。ブリーズヘラーは吸入用カプセルをデバイス(吸入用器具)に1回ずつセットする薬です。薬品名が「~~吸入用カプセル」となっていればブリーズヘラーです。

【含嗽薬(うがい薬)】の処方がでたら何を考える?

その薬、希釈は必要?

現在、処方箋医薬品には現液のまま使ううがい薬はありません。実際に希釈するのは患者さんか病院なら看護師さんでしょう。調剤するときは、希釈して払い出さないことが多いので意識することが大切です。

また、剤形はうがい薬だから液体製剤だけだと思ったら大間違いです。顆粒を水で溶かす必要がある薬もあるので、うがい薬の認識をして調剤しましょう。

例

【液体製剤】アズノールうがい液、ポビドンヨードガーグル液

【顆粒】AZ含嗽用配合顆粒

うがいで使うこともあれば、飲み込む場合もある?

ファンギゾンシロップの添付文書

【効能・効果】消化管におけるカンジダ異常増殖

【用法・用量】通常小児に対し1回0.5mL~1mLを1日2~4回食後経口投与する

適応は経口投与のみですが、口腔内カンジダ症に対して適応外処方でうがい薬として使用されることがあります。

しかも、2つのパターンがあります。希釈倍率が違うので、調剤のとき注意が必要です。

①うがい

②うがいをした後に飲み込む

①では外用、②では内服になり、調剤時も外用薬用の水薬瓶か、内服薬用の水薬瓶と分けている薬局も多いので確認しましょう。

さいごに

外用薬を調剤するとき、何も考えてなかった!意外と知らなかった!という方も多いのではないでしょうか?最後まで読んでくださった方は、外用薬を調剤するときにおさえておくべきポイントを理解してもらえたら嬉しいです。

全部一気に覚えることはできません。調剤する度に考え、調べていくと自然と知識が身についてきます。

調剤しながら、これらの知識を少しずつ身につけていきましょう。間違えなく、今後の薬剤師人生の役に立ちます。

知ってたよ!当たり前だった!という方は素晴らしい★一つ一つ調べる習慣がある証拠ですね!薬は次々出てくるので適宜調べて、知識を増やしていきましょう!

これで薬剤師レベル④はCLEARです★

次の段階へステップアップしていきましょう!