【NST薬剤師解説】経腸栄養剤の投与速度と投与方法

経腸栄養を投与するときに必ず出てくるのが

「投与速度をどうするか?」

という問題です。

速すぎると、下痢や膨満、逆流などの消化器症状が起こりやすくなります。

反対に、遅すぎると本人や介助者の生活負担が増え、QOLが下がってしまいます。

では、適正な投与速度はどうやって決めたらいいのでしょうか?

実は、投与速度を決めるうえで考える必要があるのは大きく分けて 3つあります。

- 「腸が機能しているか(耐用性)」

- 「投与部位」

- 「生活」

この記事では、この3つの要素を踏まえて投与速度を考えるポイントを整理し、

さらに生活面に直結する

「投与方法(ボーラス・間欠・持続・周期的)」についても解説していきます。

適正な速度にするには ー3つの要素を考える

経腸栄養の投与速度を決めるときに大切なのは、腸が機能しているか(耐用性)・投与部位・生活 の3つです。

この3つを組み合わせて考えることで、その人に合った適正速度が見えてきます。

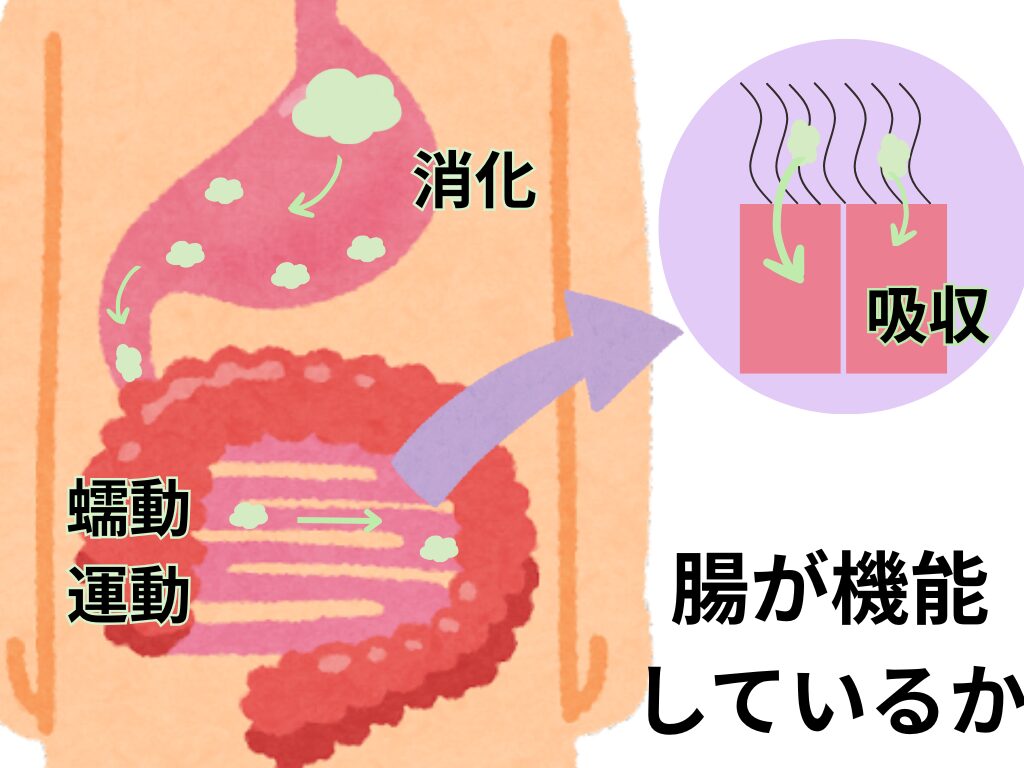

腸が機能しているか(耐用性)

経腸栄養の投与速度を考えるとき、まず見なければならないのは

「腸がどのくらい機能しているか(耐用性)」です。

腸が機能しているというのは、

「消化吸収ができる」「蠕動運動できる」ということです。

同じ栄養剤・同じ量でも、腸の動きや状態によって耐えられる速度は大きく変わります。

耐用性を判断するサイン

- 下痢:最も多い症状。速度が速すぎると、腸に未消化のまま流れ込み浸透圧性の下痢を起こす。

- 腹部膨満感・腹痛:腸が負担に感じているサイン。速度を落とすと改善することがある。

- 逆流・嘔吐:胃から十二指腸への排出が追いつかず逆流するケース。誤嚥リスクもあり要注意。

- 残量増加(経胃の場合):注入後の胃残量が多い=腸への排出が間に合っていないサイン。

耐用性に影響する要因

- 腸管の状態

手術後や長期絶食後など「腸をしばらく使っていなかった」場合は特に慎重に。 - 年齢・全身状態

高齢者や重症患者では腸管運動が弱いことが多い。 - 投与する栄養剤の性質

浸透圧が高い栄養剤は耐えにくい。

胃瘻のみの適応だが、半固形化栄養剤は耐えやすい場合がある。

実践的な調整の考え方

- 投与開始時や腸が不安定なときは、ゆっくり→少しずつ増やすのが原則。

- 消化器症状が出たら、速度を落とす。腸が慣れてきたら速くする。

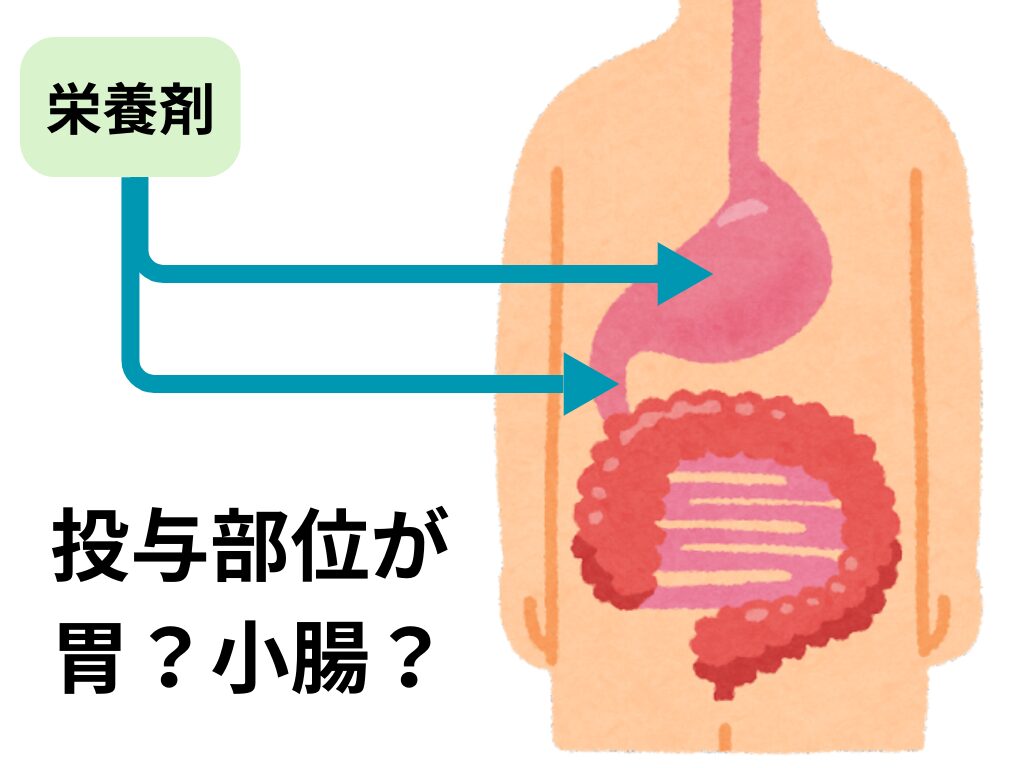

投与部位

投与速度を考えるうえで、カテーテルの先端がどこにあるか(投与部位) は非常に重要です。

理由はシンプルで、胃には貯留能があるが、小腸にはそれがないからです。

「胃」を通る場合(経口・胃瘻・経鼻胃管)

胃は食物を一時的にためる「貯留タンク」の役割を持っています。

そこから少しずつ小腸に送り出すので、小腸では栄養をゆっくり吸収できます。

そのため、ある程度速い速度でも耐えられることが多いです。

例:経口摂取は一度に食べても問題ないのと同じイメージです。

投与速度の目安

- 開始時の1回投与量は100~200mLで、2時間以上かけて投与

or 注入ポンプを使って少量持続投与(10~20mL/h)から開始 - 維持期では200~300mL/h以下の速度(間欠投与)

- 半固形剤はボーラス投与

※投与方法については後半に記載してます

「小腸」に直接投与する場合(空腸瘻・経鼻十二指腸/空腸)

小腸には胃のような貯留能がありません。流れてきた栄養を瞬時に吸収する必要がありますが、それには限界があります。

つまり、速い速度で投与すると、小腸に一気に流れ込み、吸収しきれず下痢や腹痛を起こしてしまいます。

そのため、原則として持続投与(ポンプ使用) が推奨されます。

投与速度の目安

- 開始時は10~20mL/hから、5~7日かけて目標注入量に上げる

- 一般的には、100mL/h以下で維持する

- 患者の腸が栄養剤投与に順応し、下痢なければ間欠投与も可

ポイント

- 胃を通れば速くてもOK(ただし腸の耐用性をみながら)

- 胃を通らなければゆっくり(基本は持続投与)

生活

経腸栄養剤の投与速度を決めるとき、患者さんや介助者の生活スタイルも大きな要素になります。

いくら腸が耐えられる速度であっても、生活に合わなければ継続は難しいからです。

急性病院での治療中ではあまり考える必要はないかもしれませんが、

リハビリに向けて、退院に向けて、といったときには考えることが必要になってきます。

日常生活とのバランス

遅すぎる投与では・・・

栄養バッグを何時間も抱えて過ごす必要があり、患者さんのQOL(生活の質)や介助者の負担が増えます。

投与時間中は身動きが制限されやすいため、リハビリ・入浴・睡眠などとの両立を考慮することが必要です。

生活に合わせた工夫

- 日中のリハビリで邪魔になる場合 → リハビリの時間を避ける、夜間にまとめて投与する

- 夜間に逆流や不眠が問題になる場合 → 昼間にまとめて投与する

- 介助者の負担を減らしたい場合 → 1回の投与を短めにする

ポイント

- 投与速度は「腸が耐えられる範囲」でできるだけ短縮し、生活リズムに合う形に調整することが大切。

- 患者さん・家族・医療スタッフで話し合いながら「無理なく続けられる速度・方法」を選ぶ。

投与方法の選択

ここまでみてきたように、投与速度を決めるときは

①腸の耐用性 ②投与部位 ③生活 の3つがカギになります。

では実際に、どんな投与方法を選べるのでしょうか?

経腸栄養には大きく分けて 4つの投与方法 があります。

- 持続投与

- 周期的投与

- 間欠的投与

- ボーラス投与

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、適切な速度の調整にも関係してきます。

順に解説していきます。

持続投与

持続投与とは、一定速度で1日中投与する方法です。

注入ポンプを使用することが原則です。

「点滴や静脈栄養」のイメージです。

特徴・メリット

- 下痢や腹部膨満など消化器症状が出にくい

- 仮に出ても速度調整しやすい

- 重症例や腸瘻患者、長期に腸を使用していない場合に最適

- 栄養だけでなく、腸管免疫を維持するために行われることがあります。

注意点

- 24時間かかるため、生活リズムや介助者の負担を考慮

周期的投与

昼間のみ、夜間のみ、のように投与する時間としない時間をつくることができる投与方法です。

栄養投与による生活負担を和らげることができます。

例:100mL/hで12時間かけて投与

体を起こしていないと(ギャッジアップしていないと)

誤嚥性肺炎になりやすい場合には、夜間睡眠時間を妨げてしまいますよね?

介助者も見守りが必要になってきます。

そういったときには、昼間のみの投与で対応できます。

特徴・メリット

- リハビリや睡眠時間に影響を与えず生活に組み込みやすい

- 長時間持続投与より負担が少し軽減される

- 腸を休ませる時間ができる

注意点

- 注入速度は耐容性に合わせる必要がある

間欠的投与

間欠的投与とは、1日2~4回に分けて、1~3時間程度かけて投与する方法です。

「1日3食など食事摂取」ができるイメージです。

特徴・メリット

- 生理的なリズムに近い形で栄養投与できる

- ご家族など介助者と生活リズムを合わせることができる

- 生活や活動の制限を減らせる

注意点

- 1回あたりの量が多すぎると下痢や膨満が出やすい

- 胃内への投与が原則

- 腸が慣れれば腸瘻からの投与も可能だが、慎重に行う必要がある

ボーラス投与(急速投与)

ボーラス投与とは、数十秒~数分で100~400mL程度を注入する方法です。

「早食い」のイメージです。

ボーラス投与は注射では一般的ですが、経腸栄養でもできることに私は驚きました。

特徴・メリット

- 投与時間が超短時間のため、時間的拘束がほとんどない

- 介助者負担もほとんどない

注意点

- 原則として胃を通る場合のみ

- 半固形栄養剤や特定の製剤に限定される

- 消化器症状が出現しやすい

まとめ

経腸栄養の投与速度を決めるには、以下の3つの要素を考えることが基本です。

- 腸の耐用性:下痢や膨満、逆流などの症状から腸がどのくらい耐えられるかを観察

- 投与部位:胃を通るか、小腸直送かで速度の上限が変わる

- 生活:リハビリ・入浴・睡眠などの日常生活に合わせて無理のない速度に調整

そのうえで、生活スタイルや腸の状態に合わせて

持続・周期的・間欠・ボーラス の4つの投与方法を選択します。

無理なく、継続できる投与速度・投与方法を一緒に見つけていけるといいですね。