【新人病院薬剤師のレベル上げ2】病院の処方箋の特徴、調剤で見るべきポイント4選

この疑問にお答えするために、「新人薬剤師のレベル上げをしよう」をテーマにしたシリーズの記事を書いています。大学で学んできたことを実務に落とし込めるような内容です。

私は病院薬剤師歴7年目のkeikoです。新人教育担当も経験してきた中堅薬剤師。

新人から質問されてきたこと、結果こうやって勉強すると効率的だった!ということを伝授します。

今回は薬剤師レベル2:処方箋の見方についてです。

薬剤師レベル➊をまだ読んでないよという方はこちらをご覧ください。

調剤するときに、処方箋の薬名と用法用量だけをみて調剤していませんか?それだけでは疑義に気がつかなかった!という可能性があります。

病院の中の処方箋は病院独自のもので、習ってきた処方箋内容とは少し異なります。

私が入職して戸惑ったところをまとめています。ぜひ最後まで見て下さい。

病院の処方箋の特徴

院内処方箋と調剤薬局で受け取る処方箋の違い

処方箋の記載項目は習いましたね?ただ、国家試験で習った内容は調剤薬局で受け取るときの処方箋の内容です。加えて、ID番号や検査値をのせる等、クリニックや病院ごとに個性があります。

また、病院の中で調剤するための処方箋(ここでは院内処方箋とします)だと一部省略できます。外部に出さない院内処方箋の方が、より病院毎にオリジナリティーがあります。入職した病院で、どんな特徴があるのか見てみましょう。

以下は一部の例です。⊝が省略、⊕ が追加されることがある項目です。

| 薬局で受け取る処方箋 | 院内処方箋(例) |

| ①患者情報 保険番号、氏名、生年月日、性別 | ⊝ 保険番号 ⊕ 年齢、身長、体重、体表面積、ID番号、検査値、 アレルギー歴、副作用歴、疾患名 |

| ②医療機関の情報 名称、連絡先、処方医 | ⊝ 名称、連絡先 ⊕ 診療科、主治医 |

| ③交付年月日、処方箋の使用期間 | ⊝ 交付年月日、処方箋の使用期間 ⊕ 処方開始日 |

| ④ジェネリック医薬品(後発医薬品)への変更について | ⊝ チェック欄なし |

| ⑤処方の指示 薬品名、用法用量等 | ※成分名処方ではなく、採用品の薬品名で処方 |

| ⑥リフィルの対応について | ⊝ なし |

| ⑦残薬確認時の対応について | ⊝ なし ※持参薬処方を使うときがある |

| ⑧調剤済みの旨、調剤年月日、薬剤師の記名押印又は署名 | |

| ⑨調剤した薬局の名称及び所在地 | ⊝ なし |

| ⑩医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合は、その変更内容 | ⊝ なし ※院内では処方自体を修正して、正しい処方箋を発行 |

| ⑪医師に疑義を確認した場合は、その回答内容 | ※カルテに記録を残し処方箋には省略する場合もある |

保険番号の省略

保険については他部署の医事課が取り扱っているので省略されています。病院薬剤師が保険調剤について疎い理由がここにあります。

ジェネリック医薬品への変更について

病院内の採用は剤形規格が同じであれば有効成分あたり1薬品が原則です。採用品を選択するため、ジェネリック医薬品への変更についての欄はありません。

リフィル処方箋

入院中は長期処方はなく、例えば90日分の処方を3回に分割することがないのでリフィル処方箋はありません。とくに急性期病院では効果判定までの数日、長くても1~2週間ごとに医師が処方します。

残薬確認時の対応について

入院時に患者の常用薬を病院に持参いただき、内容を確認します。病院によって異なりますが、採用がない、入院中に必要性が高い等の場合に持参薬を使用することがあります。

医療機関、調剤薬局の所在地

その病院で処方、病院の中の薬局で調剤しているのが当然なので省略できます。

院内処方箋で調剤するときの間違えポイント

内服処方箋の表記 1回量か1日量か

実はこの内服処方箋の記載は、慣習的なもので本来の正しい表記ではありません。

本来は、1回量を記載することが在るべき姿とされています。

理由は医療事故が起こっているから。

この在るべき姿への移行期間として、以下のように併記する必要があります。

ロキソニン錠60mg 1回1錠(1日3錠)

1日3回 毎食後

しかし院内処方箋では、昔からの慣習的な表記になっていることが多いです。

本来はこういうルールだ、ということをしっておくことは大事なことですが

入力後は病院ルールを覚えましょう。

内服・外用の違い

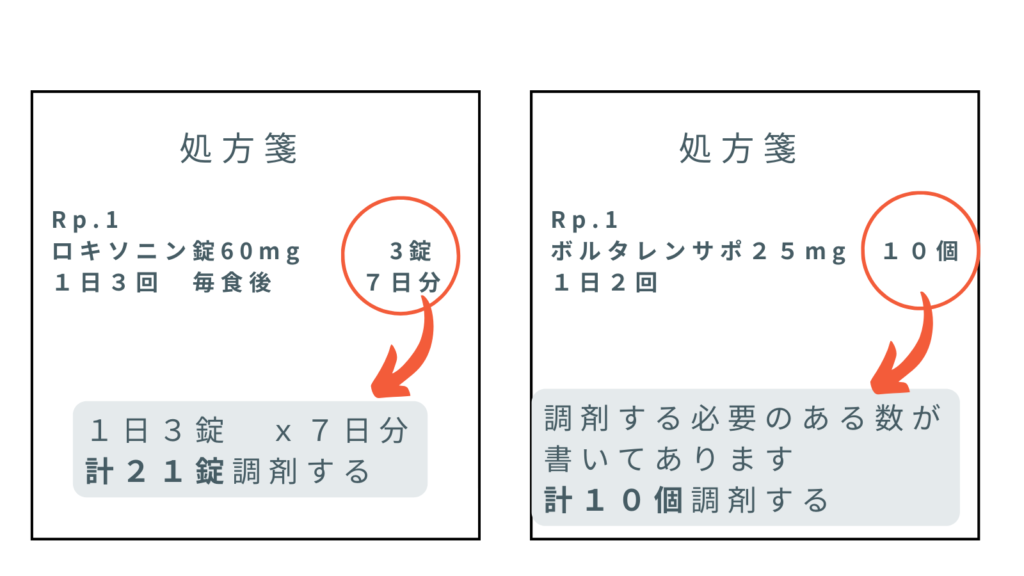

上図のような処方箋の病院は

内服 ➡ 1日量

外用 ➡ 全量

の記載になっています。外用が全量なのは、習ったルールと同じですね。

外用表記が違う病院は知りませんが、もしかしたら違う病院もあるかもしれないので自分の病院の表記方法を確認してみましょう。

実際、この処方箋で調剤する量は

内服処方箋は1日量なので ➡ 調剤するのは1日3錠が7日分で21錠

外用処方箋は全量なので ➡ 調剤するのは10個

内服処方箋と同じように、外用の表記が1日10個(もしくは1回10個)と思ってしまうと過剰投与になってしまうので、外用は全量表記というのは見慣れていきましょう。

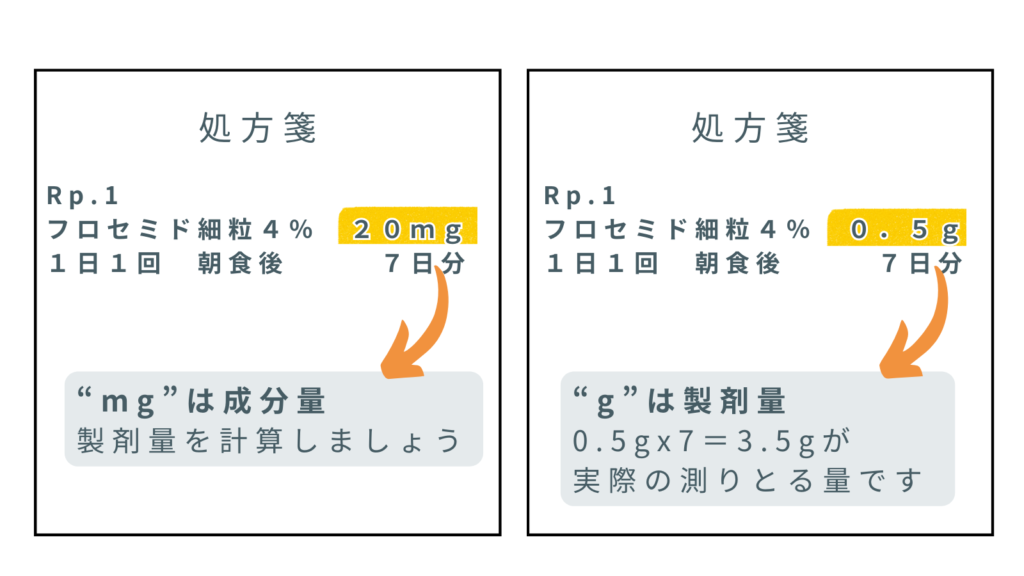

散薬の“mg”と“g”

実はこれも内服処方箋と同様、慣習的な表記になっています。

“g” ➡ 製剤量

“mg” ➡ 成分量

は暗黙の了解の処方なので、本来よくありません。

散剤及び液剤の「分量」については、製剤量(原薬量ではなく、製剤としての重量)を記載することを基本とする。

引用:医療事故情報収集等事業 第33回報告書(平成25年1月~3月)

とされています。

例外的に成分量を記載する場合には以下のように“(原薬量)”と記載する必要があります。

フロセミド細粒4% 20mg(原薬量)

1日1回 朝食後

ここも内服同様、院内処方箋は昔からの慣習的な表記になっていることが多いので注意しましょう。

薬以外で見るべきところ

前述したように、院内処方箋はオリジナリティーがありますが

院内処方箋には以下の項目は載っていることが多いのではないでしょうか。

載っていたら確認すべき項目がこちらです。

アレルギー・副作用歴

同じ薬でアレルギー・副作用歴がある患者さんには、有効成分が同じであれば基本的には避けます。また系統が同じ薬もアレルギー発症リスクがあるので確認しましょう。

例えば、セフェム系の抗菌薬。同じβラクタム環構造があるため、アレルギー症状を生じやすいです。(※ペニシリン系の抗菌薬も同じβラクタム環構造があり、交叉耐性を生じ10%前後でアレルギー症状を引き起こします。)

アレルギー・副作用の症状によっては、慎重投与とする場合があります。

アナフィラキシーショックを生じた歴があればもちろん×ですが、軽度の下痢であればベネフィット>リスクであれば投与することもあります。

年齢・体重

薬の用法用量を決定する場合にも大切なので、調剤するときには絶対確認しましょう。

身長も見て、肥満体型、やせ型なのかもイメージしながら調剤するともっと良いです◎

検査値

検査値が処方箋に記載されているところも多くなっているのではないでしょうか。

なぜかというと、「腎機能」を見る指標だからです。腎排泄の薬は多く、腎機能の低下の程度によって用量調節が必要になってきます。

クレアチニンクリアランス推算式(Cockcroft-Gaultの式)を覚えていますか?

処方箋をみて、計算できるようになりましょう。(もちろん電卓を使って良いですよ)

クレアチニンクリアランス推算式(Cockcroft-Gaultの式)

男性:(140ー年齢)x 体重(kg)/(72x 血清クエアチニン値)

女性:(140ー年齢)x 体重(kg)/(72x 血清クエアチニン値)x0.85

薬によって調節する範囲は異なりますが、

まずは

Ccr<50mL/min 腎機能低下

Ccr<30mL/min 結構腎機能低下してる

くらいの認識で良いと思います。

具体的な、腎機能別の用量調節の仕方はこの本をよく活用します。

レボフロキサシンなど添付文書に用量調節が書いてある薬もありますね。

腎機能の他には、電解質(Na、K)、PT-INR、APTTは見ていけるといいですね。

診療科

診療科をみると、その薬が何に使われているのか想像しやすいです。

例:「リクシアナ®(エドキサバン)」

“循環器内科” からの処方の場合は?

心房細動の塞栓症の発症抑制、静脈血栓塞栓症の治療や再発抑制、慢性血栓塞栓性肺高血圧症患者の血栓・塞栓形成の抑制

“整形外科” からの処方の場合は?

膝関節や股関節の術後の静脈血栓塞栓症の発症抑制

このように診療科によって適応を予想できる薬があります。

すべてが当てはまるわけではなく、あくまで参考にしてください。

院内の処方箋では、患者さんの常用薬の継続として違う診療科の薬を処方しているだけの場合もありますよ。

まとめ

・院内処方箋はオリジナリティーが強く、病院のルールを覚えましょう。

・処方箋から患者の読み取れる内容を知りましょう。

・処方箋を正しく理解し、疑義がないか確認しましょう。

これで処方箋の見方はバッチリです!見るべきポイントをおさえ、癖をつけていきましょう。