【NST薬剤師解説】医薬品経腸栄養剤比較!ビタミンの違い・必要量がわかる

栄養の投与設計をするとき、ビタミンについて

- 栄養剤にどれくらい入っているか知っていますか?

- 必要量を満たしているかわかりますか?

ビタミンは体内で作れないので、摂取もしくは投与する必要があります。

でも正直、そこまで頭が回らない!添付文書みても細かすぎて考えたくもない!

こんなこと思いませんか?

この記事では

ずばり!

経腸栄養剤のビタミン含有量を比較して

いったいどれだけ栄養剤を入れたら必要なビタミンを満たせるのか

について、脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンで区別して解説します。

考えたことがなかった人、自分でまとめるのが難しい!という人は

ぜひ最後まで見ていってください。

脂溶性ビタミンの比較

まずは、脂溶性ビタミンのビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKの4種類からまとめていきます。

経腸栄養剤のビタミン含有量の比較

栄養剤の脂溶性ビタミンの含有量を表にまとめています。

これをみても、それが多いのか、少ないのかわからないと思います。

自分でビタミンの投与量はこれくらいにしたい!ということがあればここから選択していきましょう。ただ、普通は必要な量はどれくらいなの?そう思うと思います。

では、ビタミンはいったいどれくらい摂取したらよいのでしょうか?

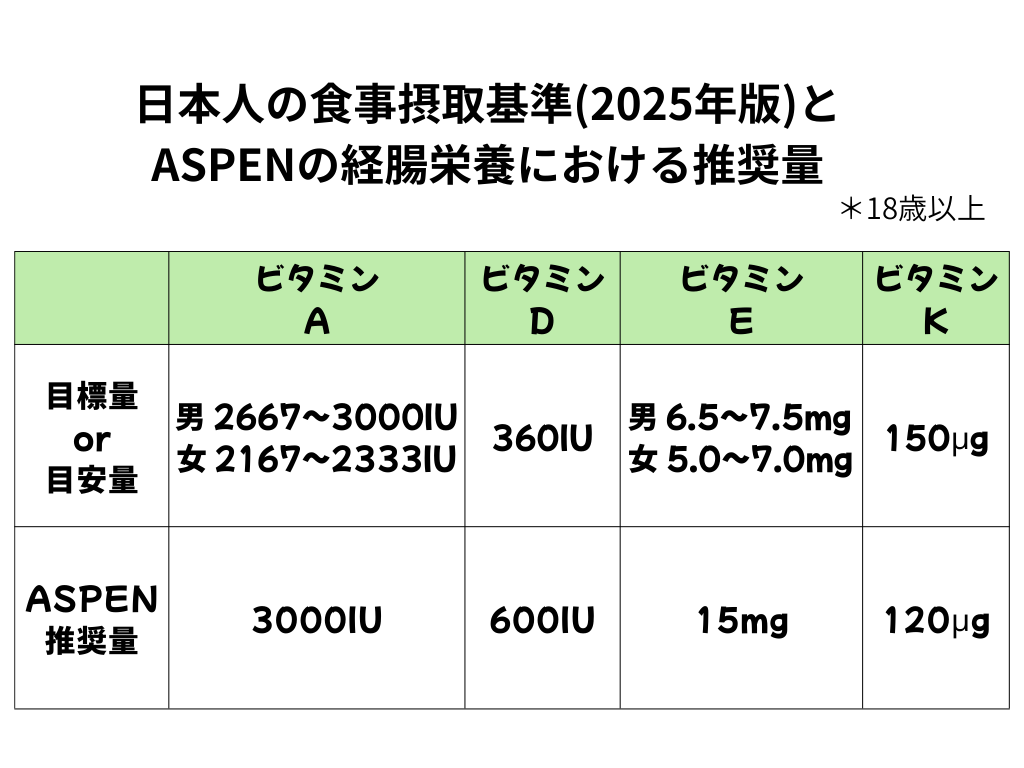

ビタミンの必要量はどれくらい?ー食事摂取基準で確認する

一般的に、日本人の食事摂取基準を元に摂取するのがベストです。

最新で2025年版、前回は2020年版・・・と都度改定されています。

それと比較してみましょう。

ビタミンDはフレイル予防を目的として基準量が増えている傾向にあります。

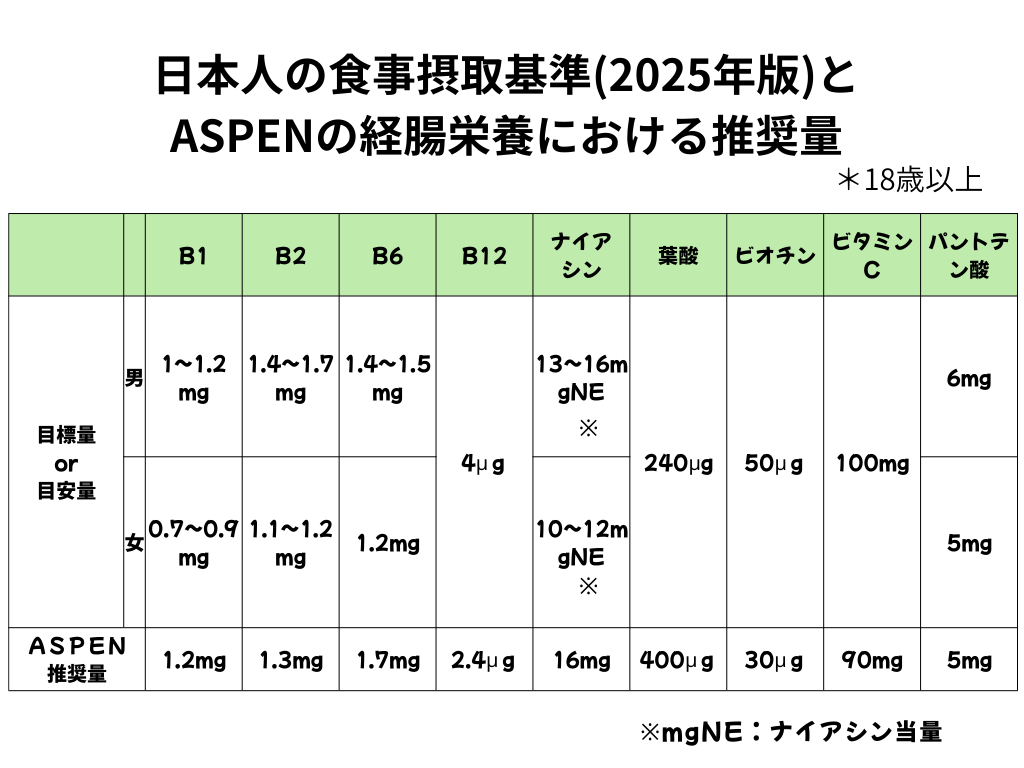

ASPENガイドラインでも経腸栄養のビタミン推奨量が示されているので、比較表作ってみました。

2002年から内容は変わっていません。静脈栄養の推奨量は別にありますが、経腸栄養と静脈栄養で比較した試験が行われたわけではないので、静脈栄養→経腸栄養になったからといって、安易に変更しなくても良いと思います。

いずれの基準においてもですが、

病態に合わせて調節したり、血清濃度などをモニターする必要があると言われています。

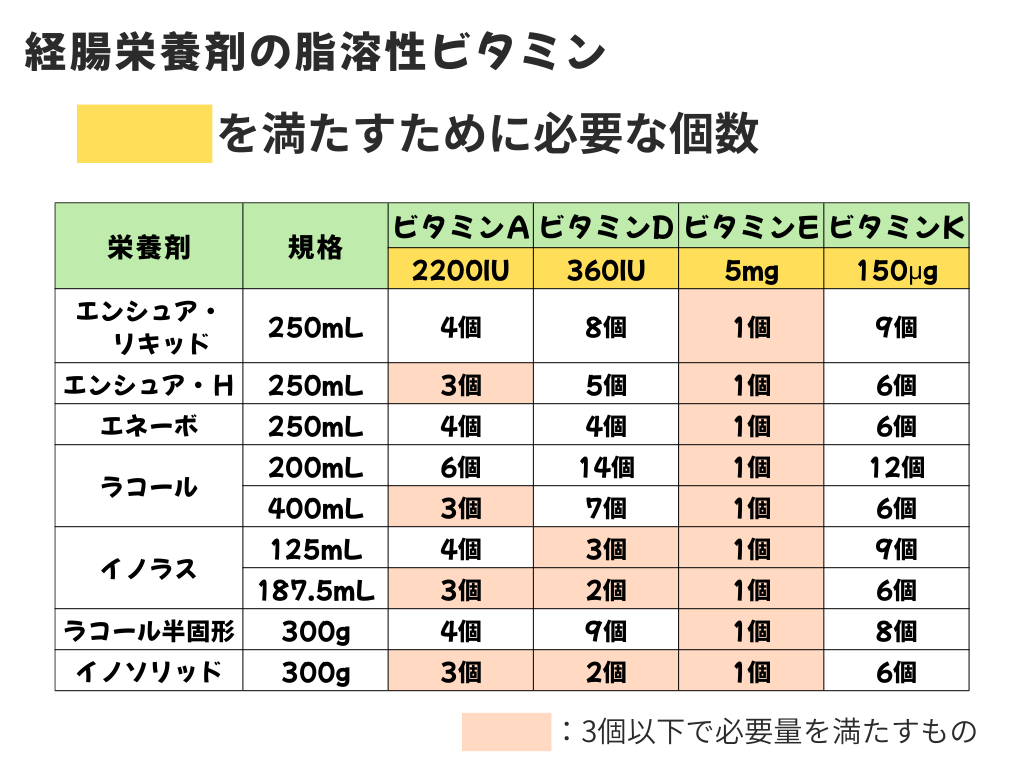

栄養剤何個で必要なビタミン量を満たすか?ー表にまとめてみた

さきほど示した、日本人の食事摂取基準(2025年版)の目標量or目安量を

満たすことができる個数をまとめました。

幅があるものは、少なめの量を基準にしたので、栄養剤は少し多めの個数が必要になっています。

こうみると、発売年が最近のイノラス、イノソリッドは1日3個から満たすことができるとわかりますね。

ここでは3個で区切りましたが、エネーボも比較的新しい栄養剤で、

1日4個でフレイル予防のビタミンDも満たすことができます。

ビタミンKはいずれも少量ですが、国際基準の推奨量を反映しつつ、ワーファリンへの影響を少なくすることを意識されていると思われます。(エルネオパNFの含有量も同様にビタミンK少量)

自分で比較するとき注意:添付文書の表記ずれ

単位がバラバラ

実は添付文書をみると、製品によって書かれている単位が違うことがあります。

「mg」と「μg」の違いはもちろん注意していただきたいですが、

ビタミンAとビタミンDは比べるときに「IU(国際単位)」で書かれていることがあります。

ビタミンAとビタミンDの単位変換

ビタミンA:1 IU=0.3μgRAE

ビタミンD:1 μg=40UI

「μgRAE」はレチノール活性当量といって、RAEはRetinol Activity Equivalentsの略です。

レチノールだけでなく、βカロテンなどプロビタミンA(体内でビタミンAに変わる物質)も含めて換算し、トータルのビタミンA活性量を示します。

現在、日本でも多く使われている単位です。

ですが、添付文書で妊娠女性へのビタミンA制限について「IU」で書かれているため、

今回は「IU」でまとめています。

ビタミン○と書いてないことがある

また、はっきりとビタミンAと書いてなく、以下の成分で書かれていることもあります。

ビタミンA:レチノールパルミチン酸エステル

ビタミンD:コレカルシフェロール

ビタミンE:トコフェロール酢酸エステル

ビタミンK:メナテトレノン、フィトナジオン

落ち着いてみたら当たり前のことかもしれませんが、

ふと比較しようとしたときに焦るので、困ったらここをチェックしてください。

水溶性ビタミンの比較

次は、水溶性ビタミンについてまとめていきます。

水溶性ビタミンには、ビタミンB1、B2、B6、B12、ナイアシン、葉酸、ビオチン、ビタミンC、パントテン酸と9種類あります。

経腸栄養剤のビタミン含有量の比較

栄養剤の水溶性ビタミンの含有量を表にまとめています。

脂溶性ビタミン同様、この表をみても、多いのか、少ないのかわからないと思います。

さらに数が多くて、めまいがしてきそうですね・・・

水溶性ビタミンはいったいどれくらい摂取したらよいのでしょうか?

ビタミンの必要量はどれくらい?ー食事摂取基準で確認する

水溶性ビタミンは脂溶性ビタミンと異なり、過剰症にはほとんどなりません。

尿として排泄しやすいからです。

そのため摂取(投与)するときには、気持ち「多め」を意識しても良いかもしれません。

水溶性ビタミンも食事摂取基準を元に摂取(投与)量を決定します。

脂溶性ビタミン同様、ASPENガイドラインでも推奨量が示されているのでまとめました。

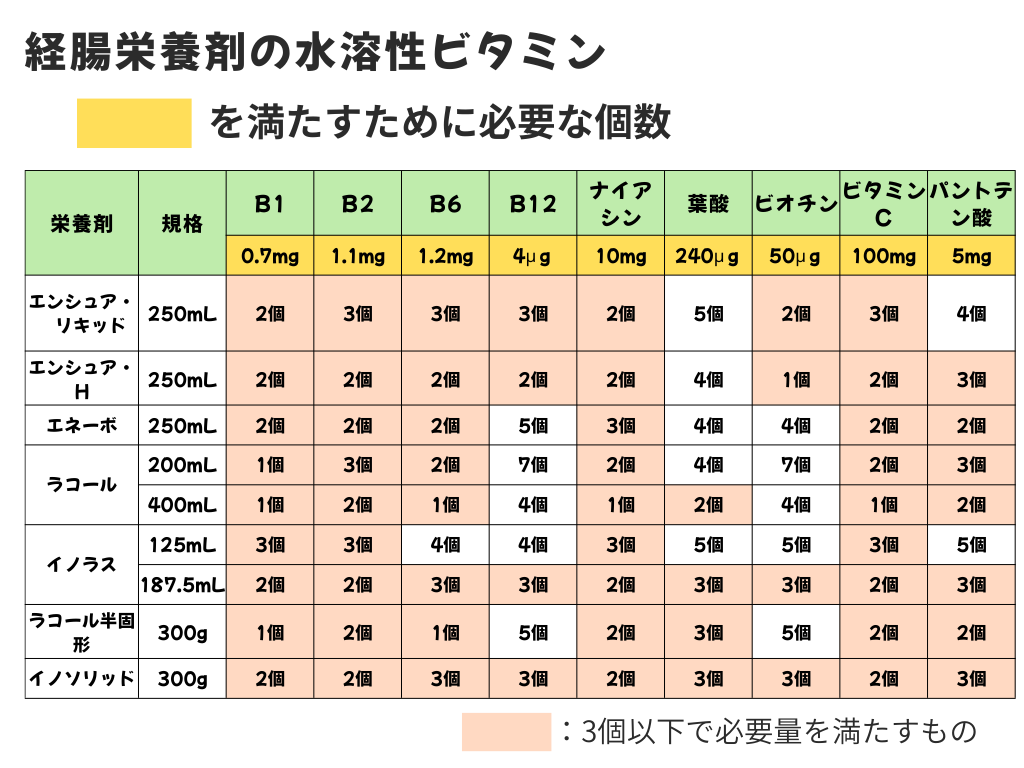

栄養剤何個で必要なビタミン量を満たすか?ー表にまとめてみた

さきほど示した、日本人の食事摂取基準(2025年版)の目標量or目安量を

満たすことができる個数をまとめました。

幅があるものは、少なめの量を基準にしたので、栄養剤は少し多めの個数が必要になっています。

脂溶性ビタミンと違って、どのビタミンも概ね1日3個を摂取したら満たされることがわかります。

発売年が最近のイノラス(187.5mLサイズ)、イノソリッドは1日3個で全てを満たしますね。

自分で比較するときの注意

単位がバラバラ

脂溶性ビタミンほどではありません。

「mg」か「μg」の違いで書かれていることがあります。

もう一つ「?」となるとしたら

ナイアシン当量(NE)についてですが、添付文書に記載されたものは換算は不要です。

理由は以下の通りです。興味がなければ読み飛ばしてOKなところです。

ナイアシンは、「ニコチン酸アミド」+「ニコチン酸」+「トリプトファンから生合成されるもの」で、これを合わせて考える単位をナイアシン当量(NE;niacin equivalent)と示されています。

トリプトファン→ナイアシンでは1/60量のトリプトファンと考えられており、

ナイアシン当量の計算は以下になります。

ナイアシン当量(mgNE)=ナイアシン(mg)+1/60 トリプトファン(mg)

ビタミン○と書いてないことがある

ビタミン”B1”とわかりやすい表記ではなく、右記のようにチアミンと書かれていることが多いです。ど忘れしがちなので(私だけかもですが)、ここをチェックしてみてください。

ビタミンB1:チアミン

ビタミンB2:リボフラビン

ビタミンB6:ピリドキシン

ビタミンB12:コバラミン

ナイアシン:ニコチン酸アミド、ニコチン酸

葉酸:表記違いなし

ビオチン:表記違いなし

ビタミンC:アスコルビン酸

パントテン酸:表記違いなし

まとめ

経腸栄養剤をとっていれば、ビタミンは十分とれているはず!

と思っていた方は、意外と入っている量が少ないな、と感じたかと思います。

1日に必要な量が投与されておらず、食事もとれていない場合は、ビタミンが欠乏してしまう可能性があります。

長期で経腸栄養剤のみで栄養補給をしている場合には、ビタミンが豊富な栄養剤への変更も考慮していきましょう。

この記事で、ビタミンを比較するきっかけにしていただけたら幸いです。