【NST薬剤師解説】医薬品経腸栄養剤の比較!タンパク質・脂質・糖質(P:F:C比)からわかること

栄養の投与設計をするとき

- タンパク質を多く入れたい

- 糖はあまり入れたくない

こんなことを考えることがあると思います。

けど、経腸栄養剤の中の成分って上手く比べることができない!

この記事では、そんな悩みを解決するためにから医薬品の経腸栄養剤の組成についてまとめました。

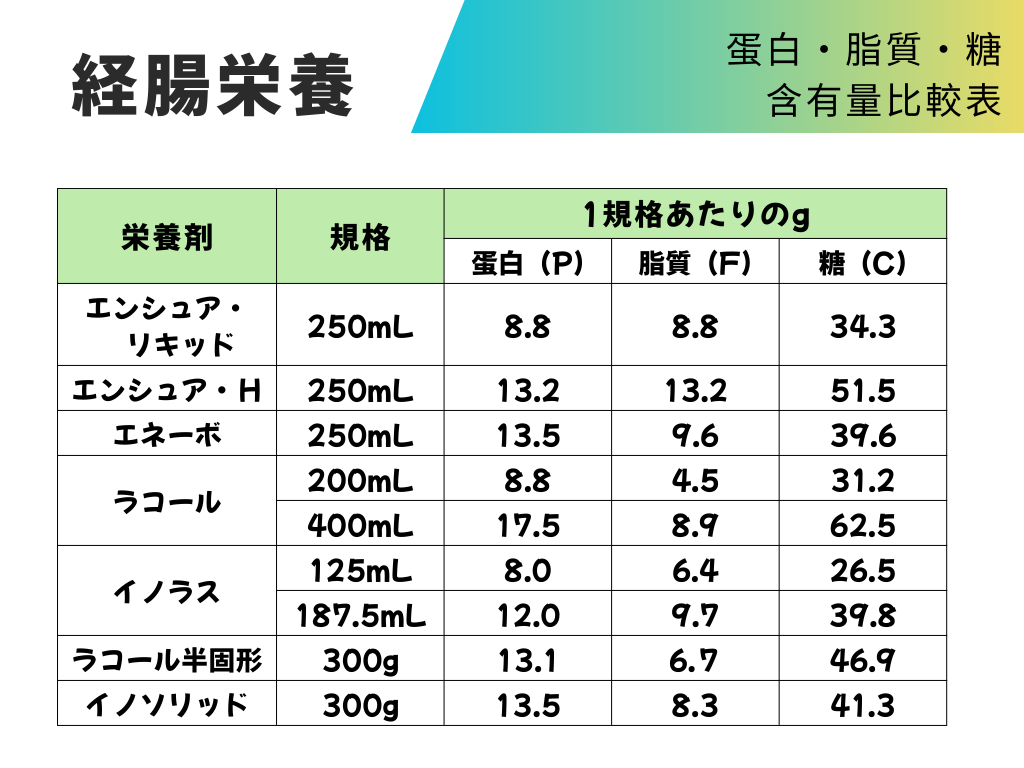

医薬品の経腸栄養剤の製品毎に

- エネルギー比率(タンパク質:脂質:糖質=P:F:C)

- 1規格(1袋や1缶)あたりのタンパク質・脂質・糖質の含有量

比べ、そこからわかることを解説します。

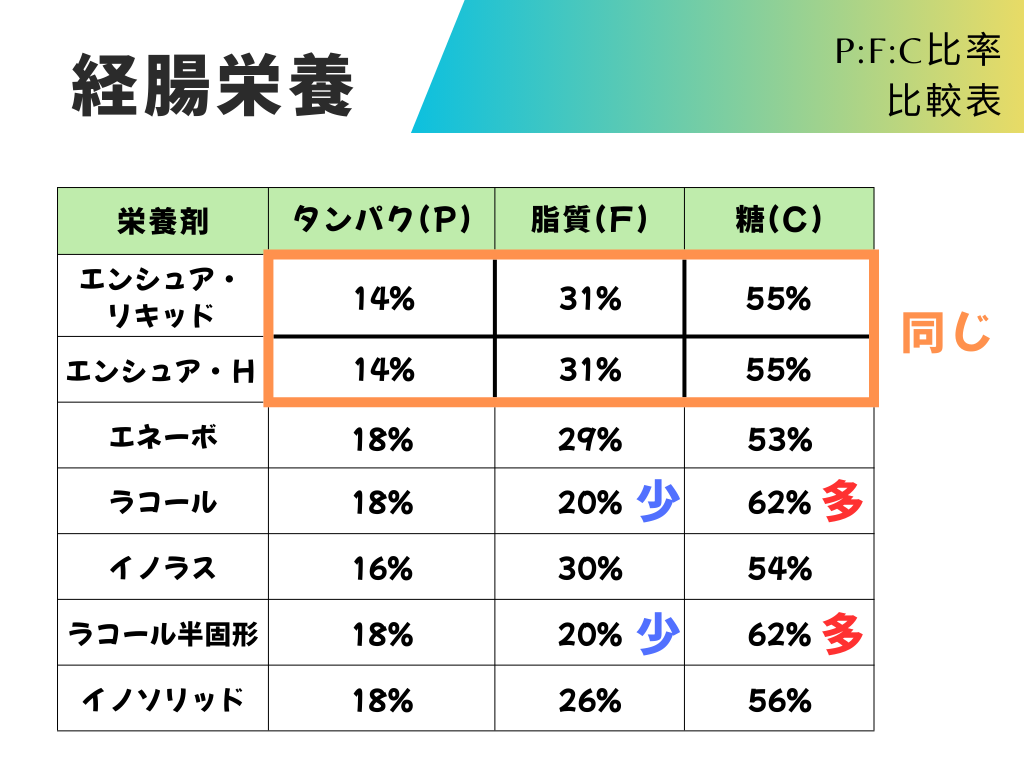

エネルギー比率(タンパク質:脂質:糖質=P:F:C比)比較

栄養剤毎に比べてみますと、このようになっています。

ラコールのみ、脂質が少なめになっています。

ただ、今後ラコールは販売停止の予定となっています。

つまり、医薬品の経腸栄養剤のタンパク質:脂質:糖質のエネルギー比率は、

どの栄養剤を選んでもさほど変わりません。

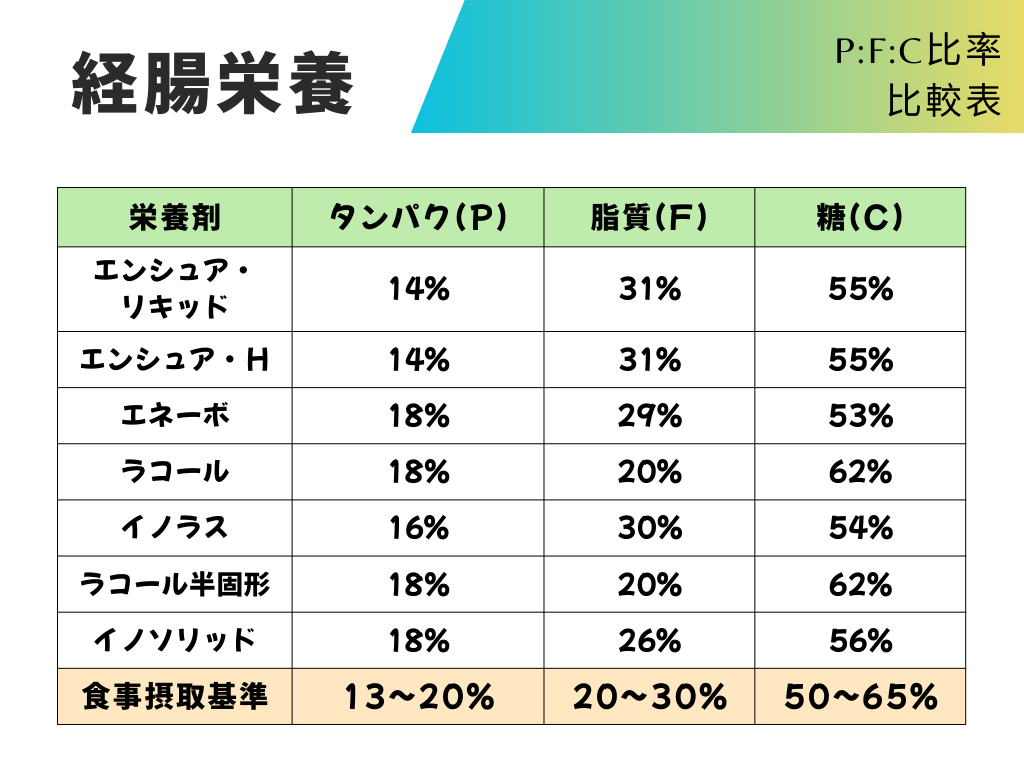

経腸栄養剤のエネルギー比は適切か?日本人食事摂取基準と比較

この栄養剤のエネルギー比が適しているのか、についてですが

厚労省の日本人食事摂取基準の目標量で考えてみましょう。

※ここでは「炭水化物」ですが、「糖質」と考えて問題ありません。

理由は、炭水化物の目標量は、総エネルギー摂取量(100%エネルギー)のうち、タンパク質と脂質の割合を差し引いた値が設定されているからです。栄養投与設計をする順番と同じです。

さきほどの栄養剤毎で比較してみましょう。

一般的な理想のエネルギー比率をこの食事摂取基準をもとに考えると

医薬品の経腸栄養剤の三大栄養素のバランスはとれている

ということになりますね。

1規格(1袋や1缶)あたりのタンパク質・脂質・糖質の含有量の比較

経腸栄養のみで考える場合は、さきほど述べたように一般的な理想エネルギー比率のため必要なエネルギー量、つまりカロリーを満たせば、概ね理想的に三大栄養素がバランスよくとれるということになります。

しかし、食事と合わせて、病態と併せて経腸栄養を選ぶときには含有量も気になるところ。

そこで1規格あたりのタンパク質、脂質、糖の含有量をまとめました。

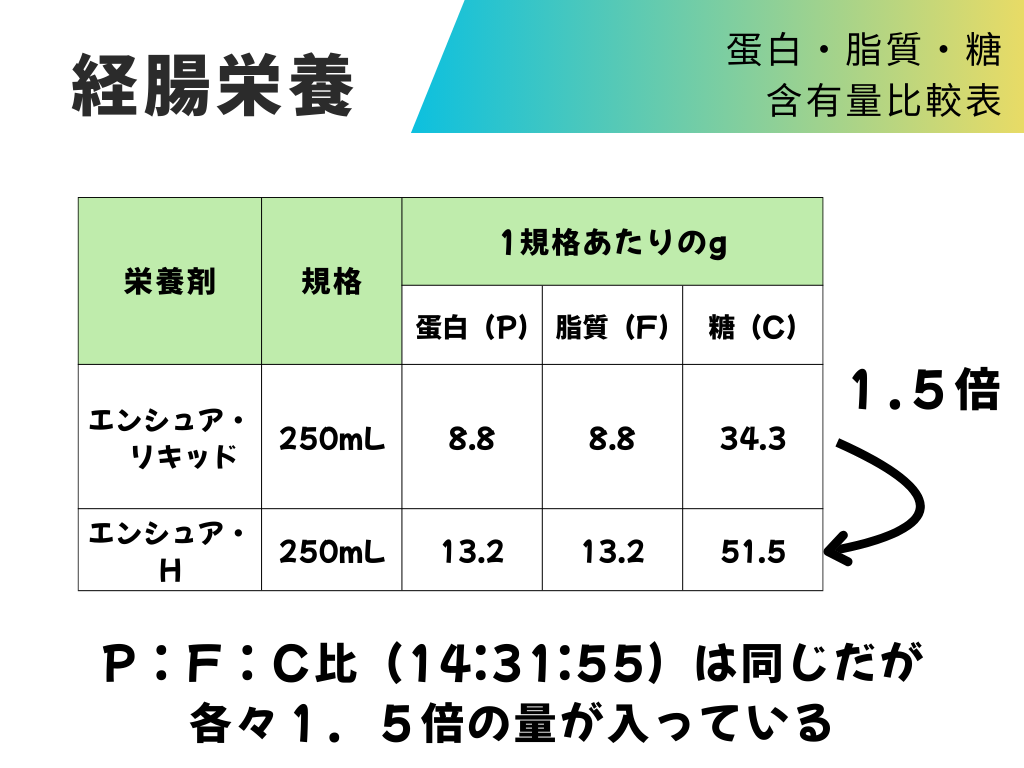

例えば、同じエネルギー比率のエンシュア・リキッドとエンシュア・Hですが

エンシュア・Hはエンシュア・リキッドを1.5倍濃縮した栄養剤のため

各々1.5倍の含有量になっています。

食事の補助として使用するとき、

・少量でたくさんエネルギー補給をしたい場合はエンシュア・H

・エネルギー補給は少なめでいいときにはエンシュア・リキッド

このように選択もできますね。

医薬品の経腸栄養剤の問題点

冒頭で述べた、病態によって

慢性腎臓病→タンパク質を減らしたい

糖尿病→糖質を減らしたい

こういった悩みがあるかと思いますが

医薬品では、大きくエネルギー比率が変わらず、病態毎の調節は難しくなっています。

ここで、たくさん販売されている食品の栄養剤を利用していくことが必要になってきます。

※いずれ食品の栄養剤についても解説していきたいと思いますが、ひとまず薬剤師として医薬品で比較してみました。

食事と合わせて、摂取量を調節していく必要があると思います。

まとめ

医薬品の経腸栄養剤

エネルギー比率→ほとんど変わらない(ラコールのみ脂質少なめ)

1規格あたりの含有量→比べにくいので、本文中の表を参考に。

問題点→エネルギー比率がほとんど同じため、病態別に選ぶことができない

医薬品の経腸栄養剤のエネルギー比率を、実際の栄養剤で示して比較しました。

なんとなく分かっていたけど、表で比べてみると理解がグッと深まるはずです。

選ぶときの一つの基準としてご利用いただけますと幸いです。